減圧症の仕組み

ダイビングをする限り避けられないリスクの減圧症。

そもそも減圧症については、

でご説明しました。

今回は減圧症の仕組みについてご説明したいと思います。

気体は溶ける

我々は水中で何気なくタンク(シリンダー)の空気を吸っていますが、水深と圧力の関係でご説明した通り、周囲の圧力は高くなっています。

そして、タンクから吸っている空気は、その周囲の圧力と同じだけの圧力の空気です。

さて、我々の身体の中には血液が巡っていますが、血液は液体です。

そして、炭酸飲料を想像してもらえればお分かりの通り、気体は液体に溶け込むことができます。

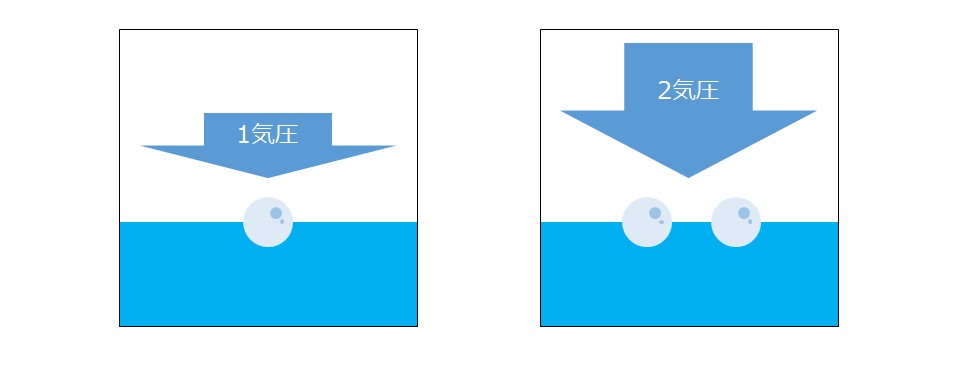

その溶け込む量は、接している気体の圧力に比例します。

このことをヘンリーの法則と言います。

ライセンス(Cカード)取得のレベルであればひとまず名前は置いておいてもOKですが、ステップアップをして行くと法則の名前を問われることもあるので、頭の片隅に残しておくと役立つかもしれませんよ!

原因は窒素

水中で呼吸をすると、血液に空気が溶け込みます。

空気は何でできていたでしょうか?

わからない方はこちらを復習してくださいね!

そう、大まかに言うと窒素8割と酸素2割です。

このうち、体内に溶け込んだ酸素は化学反応によって他の物質と結合するため、気体としての性質を失い、減圧症の原因になることは無いと考えられています。

問題になるのは窒素。

窒素は不活性ガス=他の物質と化学反応を起こしづらい気体の代表格で、体内に溶け込んだ窒素は気体としての性質を維持するため、減圧症の原因となります。

窒素が血液に溶け込むだけなら問題はありません。

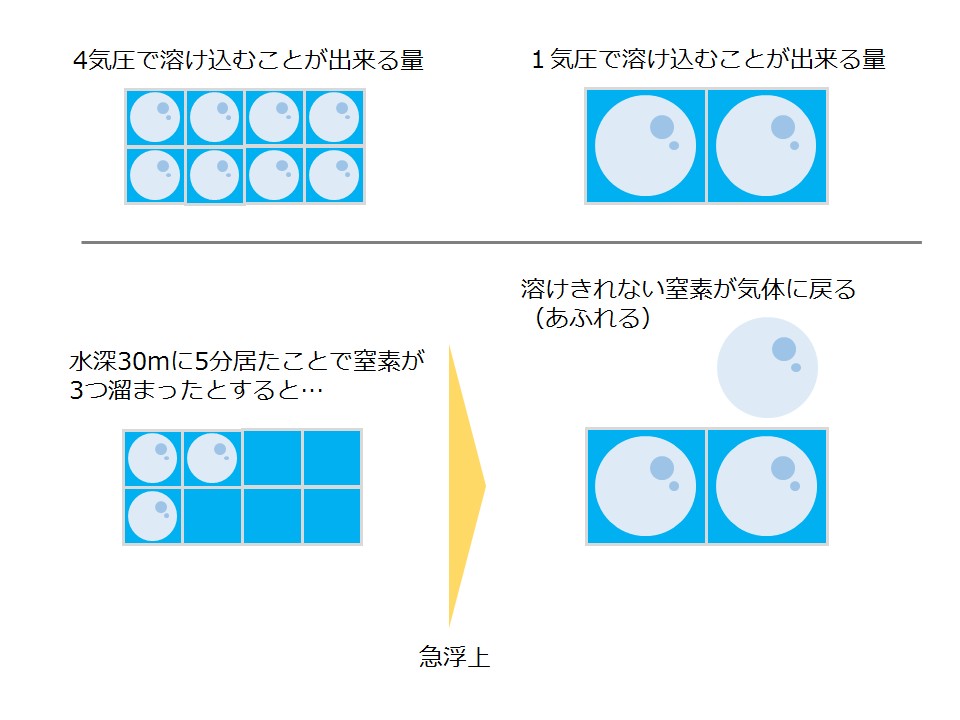

その状態のまま浮上を開始すると、水深が浅くなるごとに圧力は減少しますね。

圧力が減少するということは、血液に溶け込むことができる窒素の量が減ります。

つまり、血液から窒素があふれてしまうイメージです。

あふれるとはどういうことかと言うと、気体となります。

この気体となった窒素が様々な問題を引き起こすのが減圧症なのです。

上の図の例では、窒素を2つまで溜める分には減圧症にならないことが分かります。

また実際には、水面まで戻らずとも、水深を上げると窒素は溜まりながらも同時に排出されています。

例えば、5分間で窒素を3つ溜めたとしても、ゆっくりと水深を上げていくうちに1つ分ぐらいは排出されるので、減圧症にはならない、というイメージです。

深く潜れば潜るほど、窒素は沢山溜まりますし、同じ水深でも長く潜れば潜るほど、窒素は沢山溜まります。

深すぎ、長すぎ、が減圧症の原因となることは想像に難くないでしょう。

急浮上の場合は、この排出する時間を与えることができないために、同じ3つの窒素を溜めたとしても減圧症になってしまう、ということです。

さて、ここまで仕組みを理解すると、減圧症予防のためには

- そもそも要因の窒素を溜めすぎない(深すぎ、長すぎを防ぐ)

- 急浮上しない

ということが有効な理由が理解できたのではないでしょうか。

ナイトロックスが有効な理由

窒素を溜め込むことが原因なのであれば、吸い込む気体中の窒素量を減らしてしまえば良い、そんな発想で生まれたものがナイトロックス(エンリッチド・エア)です。

窒素を減らす分、酸素が多くなっているため、酸素のおかげで減圧症予防効果があると勘違いされる場合もありますが、実際には以下の記事でもご紹介している通り、窒素が少ないことがナイトロックスの強みです。

ただし、増えた酸素の分、気を使わなければならないことも増えます。

潜り方による違い

以下の記事の最後で、高リスクのダイブプロフィールをご紹介しました。

これがなぜいけないのか、については今回の説明だけだと解決できません。

今回は単純化してご説明しましたが、実際には更に複雑な仕組みです。

より理解を深めるための、減圧症の細かい仕組みについては以下2つの記事に譲りたいと思います。

さいごに

減圧症の仕組みを理解することで、なぜ深すぎ、長すぎ、が良くないのか、なぜ急浮上が良くないのか、ということが理解できると思います。

具体的に、どれぐらい潜って良いのかはダイブテーブル(プラナー)を使用することで分かります。

現在はダイブコンピューターを用いることが一般的ですが、ダイブコンピューターを利用するにしても、ただ数字を眺めるのではなく、減圧症の仕組みを理解した上で使用するようにしましょう。

はじめのうちは今回ご紹介した内容のみを理解してもらえればOKです。

減圧症になってしまった、という例が最も多いのは、ある程度経験を積み、どんなポイントでも潜りに行ける様になった頃ではないかと考えています。

上級者ポイントと呼ばれるようなダイビングポイントに潜りに行くようになる頃までには、最後にご紹介した以下の記事の内容も理解してもらえると、知らず知らずのうちに無茶なダイビングをしていたということがなくなり、減圧症を予防しながら楽しくダイビングを続けることができるようになりますよ!

この記事へのコメントはありません。