減圧症の仕組み詳細版-M値とハーフタイム

減圧症はダイバーにとって、最も避けたいリスクのひとつですよね。

一方で、仕組みを理解している人が最も少ないのではないかと思われるリスクのひとつでもあります。

ダイブコンピューターの普及によって、仕組みを理解しきれていなくても、ダイブコンピューターに表示される数字を守っておけば良い、というぐらいになってしまっているきらいもあります。

減圧症の根本的な仕組みについては、以下の記事でご紹介しました。

簡単に言えば、身体に溶け込んだ窒素が浮上に伴って膨張し、溶け込み切れなくなった時に気泡化。

その気泡が原因となって減圧症を発症する、という仕組みです。

また、浮上時には身体に溶け込んだ窒素は少しずつ排出されますが、急浮上をしてしまうと、窒素が排出される間もなく周囲の圧力が下がってしまうので、減圧症のリスクが非常に高いと言えます。

窒素は長い時間潜れば潜るほど、深い所へ行けば行くほど多くの量が身体に溶け込みます。

ということは、浅い所で潜っていれば減圧症のリスクを減らすことができるのでしょうか?

実は、場合によっては浅い所で潜る方が減圧症のリスクが高まる場合もあります。

それを説明するために、今回は減圧症の仕組みについて、少し細かくご説明していきたいと思います。

飽和とは

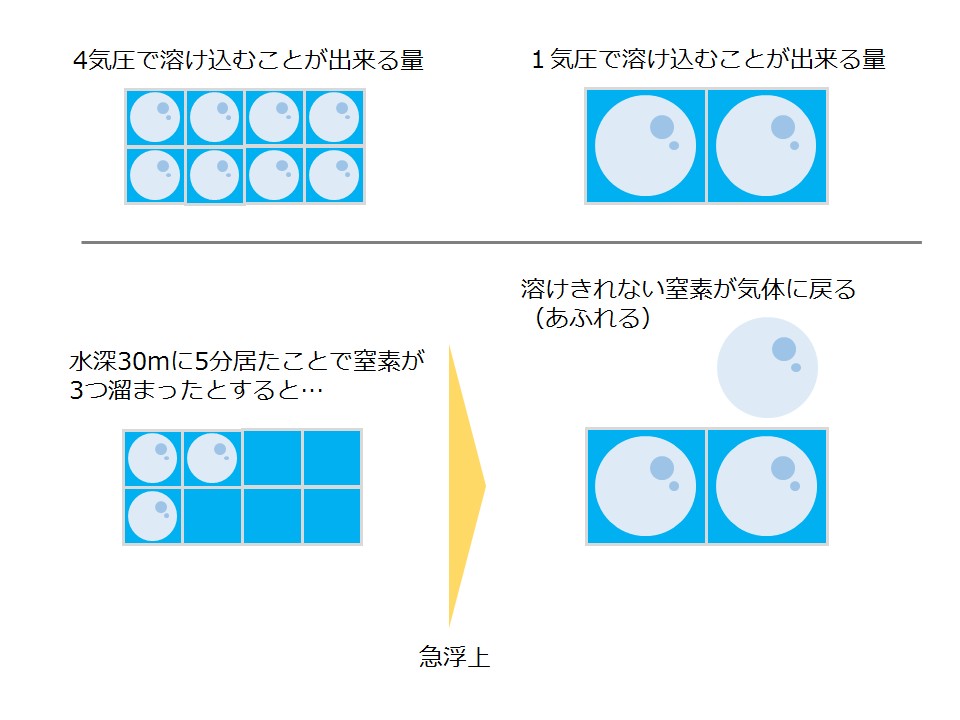

身体にはどれぐらいの量の窒素が溶け込むのでしょうか?

溶け込む時のことだけを考えると答えは簡単で、体内に溶け込んだ窒素の圧力が周囲圧と同じになるまで、です。

(溶け込むときのことだけ、という点については後述します。)

周囲圧が分からない人は要復習ですよ!

まず知っておいて頂きたいこととして、窒素の量を表すのには圧力を用います。

これについては、一旦そういう物と思ってください。笑

体内に溶け込んだ窒素の圧力と、周囲圧が同じ状態のことを、飽和状態と言います。

つまり、体内の窒素の圧力が周囲圧よりも低ければ窒素はどんどん溜まって行きます。

そして、一度飽和状態になった場合でも、水深が深くなって周囲圧が上がれば、再び窒素は、その水深での飽和状態になるまで身体に溶け込みます。

逆に、体内の窒素の圧力が周囲圧よりも高くなってしまったとき、窒素は溶け込み切れず、余った窒素が気泡化してしまいます。

水底で飽和をしてしまった場合には、もちろん少し浮上しただけでも溶け込み切れなくなってしまうでしょう。

水底で飽和していない場合でも、浮上に伴って窒素が膨張し、ある水深で溶け込み切れなくなってしまうかもしれませんね。

過飽和とは

さて、上記の図の通りだとすると、減圧症にならないためには、浮上して周囲圧が下がっても窒素が溶け出さない範囲でのダイビングを行うことになりますね。

しかし、実際には、普通にダイビングをすれば、この範囲はすぐに逸脱してしまいます。

ではなぜ、それだけで減圧症になることは無いのでしょうか?

先ほど、窒素が溶け込むことのできる量として「溶け込む時のことだけを考えると」と言った理由がここにあります。

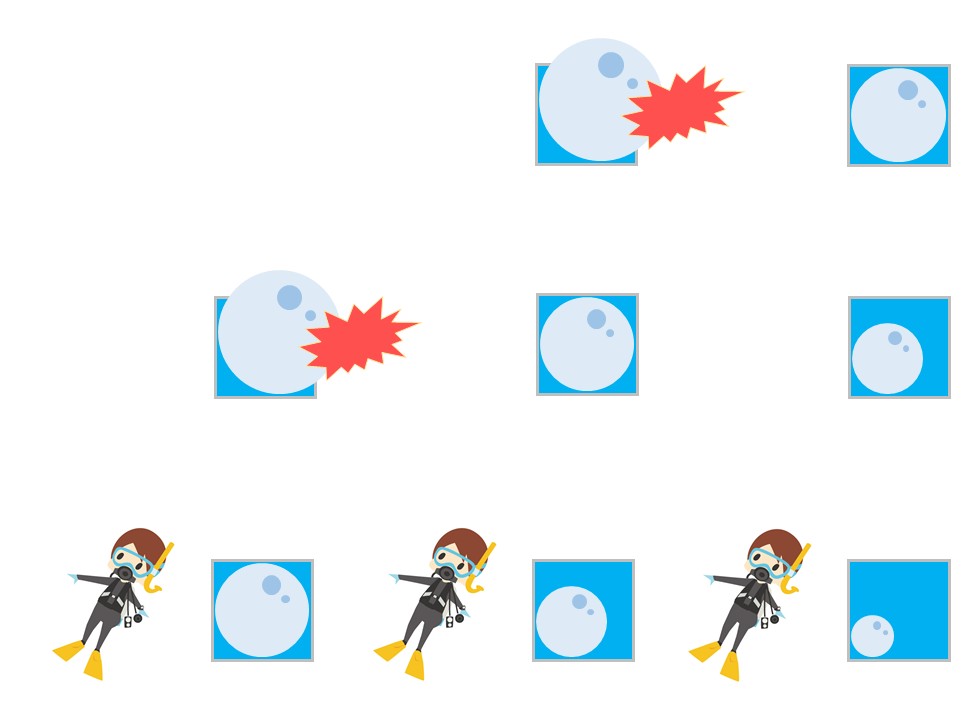

溶け込む時のことだけ、つまり逆に言うと、浮上時には、体内の窒素の圧力が周囲圧以上まで高まっても大丈夫なのです!

先ほどの図で、窒素が溶け込んでいる身体を箱で表したので、箱を突き破る様なイメージになってしまいました。

実際のところ、浮上中の身体は風船の様なイメージです。

つまり、飽和量を超えて窒素の圧力が上がっても、ある程度は耐えることが出来るのです。

もちろん、ある一定のレベルを超えると、膨らむ風船同様に破裂(窒素が気泡化)してしまいますが…

そしてこの風船が伸びることができる限界、イメージとしては、風船のゴムの固さをM値と言います。

なお、M値も圧力で表されます。

例えばM値が2.2気圧だとします。

2.2気圧と言えば、水深12mの圧力と一緒ですね。

ということは、水深12mよりも浅いところで潜っている分には、体内の窒素の圧力が2.2気圧を超えることは無いので、理論上はどれだけ潜っても減圧症になることはあり得ません。

理論上、減圧症にならない水深があるというのは驚きですね!

ハーフタイムとは

さて、窒素は飽和状態になるまで体内に溶け込んで行くと言いました。

では、そのスピードはどうなっているのでしょう?

血液や骨など、組織によってそのスピードはF1と徒歩ぐらいの差があるとも言われるのですが、根本的な考え方は一緒です。

それは、ハーフタイムという考え方です。

化学の分野で半減期と言えばピンと来る方もいらっしゃるかもしれませんね。

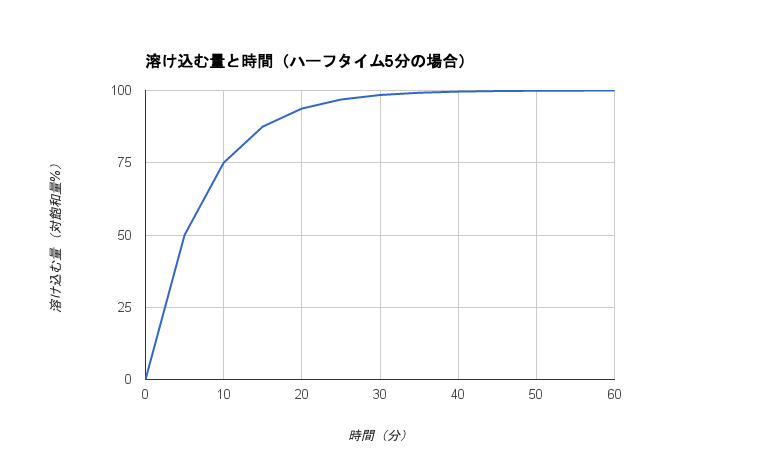

それぞれの組織にはハーフタイムという時間が定義されています。

これは、その組織に溶け込むことのできる窒素のうち、半分の量が溜まるまでにかかる時間です。

文字だと少し分かりづらいかもしれませんが、具体例で考えてみると分かりやすいかと思います。

例えば、ハーフタイムが10分だとしましょう。

この組織は、10分で飽和量の半分、50%の量だけ窒素が溶け込みます。

では、20分で飽和するかと言うとそうではなく、常に残りの量の半分で考えます。

つまり

10分→50%、20分→50%+(50%×1/2)=75%、30分→87.5%

と続きます。

このままで行くと理論上、完全に飽和することはありませんが、ハーフタイムの6倍の時間で、事実上の飽和ということにされています。(98.44%)

尚、説明をわかりやすくするため、スタートを0にしましたが、実は潜る前から我々の体内には窒素が溜まっています。

地上での窒素の圧力は0.78気圧分だけ体内に窒素が溜まっています。

なので、厳密には、グラフは若干変わってきます。(水深により異なります)

ひとまず話を単純化するため、地上で飽和している窒素は抜きで考えましょう。

M値のところで例に挙げたM値2.2気圧の組織。

この組織のハーフタイムが30分だとします。

例えば水深34mに潜ったとしましょう。

この水深の圧力は4.4気圧、つまり水深12mの2倍です。

ということは、1回目のハーフタイム、30分後に体内の窒素は2.2気圧となり、M値と等しくなります。

逆に言うと、30分を超えた時に、減圧停止が必要(DECO)と言うことですね。

ここまで理解できると、ダイブコンピューターの中で行われている(であろう)計算が、案外簡単にできた気がしませんか?

実際のダイビング

もちろんこれだけでダイブコンピューターの中で行われている計算を再現できるわけではありません。

今回は話を単純化するために、M値をひとつで考えました。

ですが、実際には人間の身体は血液や骨など様々な組織で作られていますよね。

血液のM値はいくつ、骨のM値はいくつ、と組織ごとのM値を実際に調べることは難しいため、アルゴリズム(計算プログラム)によっても異なりますが、いくつかのM値を設けることで組織による窒素の吸排出スピードの違いを表現しています。

この、M値が異なる仮想の組織ひとつひとつのことを、コンパートメントと呼びます。

このコンパートメントについての理解を深めると、冒頭の「浅い所で潜る方が減圧症のリスクが高まる場合」ということが理解できるようになります。

ということで、コンパートメントについては以下の記事で改めて詳しくご紹介しています。

ひとまずこの記事では、M値とハーフタイムの意味だけ押さえてもらえればOKです!

念を押すようですが、今回の話は、詳細版とはいえ、話を単純化しているので、これだけが全てと思わないでくださいね!

この記事へのコメントはありません。