減圧症とは?兆候・症状と原因・誘因

ダイビングでは、様々なところで減圧症という言葉を聞きます。

ノンダイバーの方でも、場合によっては「潜水病」として認識していることもありますね。

もちろんライセンス(Cカード)を取得する段階でも勉強したはずなのですが、何が原因となり、どんな症状が現れるのか、きちんと説明できますか?

原因を知らなければ予防することはできませんし、症状を知らなければ減圧症を疑うこともできません。

今回は、改めて減圧症について勉強してみましょう!

兆候と症状

まず、減圧症になってしまった場合、体にはどの様な変化が起きるのでしょうか?

典型的な症状としては関節痛や手足のしびれが挙げられます。

ほかに、以下の様な症状が現れることもあります。

- 倦怠感

- めまい

- 頭痛

- 吐き気

- 難聴

- 耳鳴り

- 皮膚のかゆみ

- 発疹

- 息切れ・呼吸困難

- 胸部の違和感

- 頻脈

- 血圧低下

- 四肢の麻痺

- けいれん

- 起立・意識・排尿・視力・知覚障害

- 骨壊死

減圧症は、

- 皮膚や関節、リンパ管に症状が出るⅠ型

- 神経系や呼吸器に症状が出るⅡ型

に分類され、Ⅰ型は比較的軽症、Ⅱ型は命に関わります。

レジャーダイバーはⅠ型減圧症がほとんどと言われていますが、軽症とは命に関わらない、というだけなので、場合によっては一生ダイビングができなくなることもあります。

不自然な関節痛や手足のしびれが減圧症によるものという可能性を知り、その様な症状が出た場合にはすぐ医師に相談する、ということが重要です。

尚、減圧症治療で知られる山見医師によると

レジャーダイバーの減圧症では、関節痛・筋肉痛の痛みの程度は軽く、ほとんどのケースにしびれ感(中枢神経障害)を伴います。四肢のしびれ感は末梢側に多く出現し、自覚的にはチクチクするまたはジーンとした違和感として感じます。

ドクター山見 公式ウェブサイト ダイビング医学より引用

とのことです。

また、医学事典『MSDマニュアル』によると、

症状は,浮上後1時間以内に約50%の患者で,6時間以内に90%の患者で現れる。まれに,浮上して24~48時間経過してから,特に潜水後の高所曝露(飛行機での旅行など)により,症状が出現することがある。

MSDマニュアル プロフェッショナル版より引用

とされているため、ダイビング後2~3日以内に関節の痺れなどを感じたら、迷わず病院に行きましょう。

原因

ではなぜ減圧症を引き起こしてしまうのでしょうか?

その仕組みについては長くなってしまうので、以下の記事に別途まとめました。

結論から言うと……

- 深く潜りすぎ

- 長く潜りすぎ

が原因となります。

では、どれぐらい長く、深くなら潜って良いの?ということを教えてくれるのがダイブテーブル(ダイブプラナー)です。

そして、それを自動的にリアルタイムで計算してくれるのがダイブコンピューターですね。

深く潜りすぎ、長く潜りすぎ、が原因とは言いましたが、ダイブテーブルやダイブコンピューターを正しく、控えめに(保守的に)使用していれば、減圧症になる可能性を下げることは十分に可能です。

そういう意味では、本当の原因は

無茶な潜水計画

と言えるかもしれません。

誘因となるもの

さて、長く潜りすぎ、深く潜りすぎ、ていなくとも減圧症は発生することがあります。

誘因のひとつは健康や体調等に関するもの。

- 40歳以上

- 肥満(BMI25以上)

- 古傷

- 減圧症の既往歴

- 脱水

- 疲労

- 月経

- 冷え

これらは減圧症のリスクを高める可能性があると言われており、通常では減圧症にならないと考えられる潜り方をしていても減圧症になってしまったという方は、これらの誘因が関係していると言われています。

また、

- ダイビング中の激しい運動

- 潜水直後の温浴

- 潜水後の運動

- ダイビング後の高所移動(箱根の山越え等)

も、同様に減圧症のリスクを高めると言われています。

後半の4つは意識をすれば避けることが出来るものなので、極力避けるようにしましょう。

そしてもうひとつ。

急浮上

も、減圧症の原因として挙げられます。

ダイブテーブルやダイブコンピューターが「安全」と判断するのは適切な浮上速度で浮上した場合です。

安全な浮上速度、覚えていますか?

1分間に9m〜18mですよ!(指導団体によります)

この速度を超えて浮上した場合には、急激に周囲の圧力が下がるので減圧症発症のリスクが非常に高まります。

なぜ周囲の圧力低下が減圧症を引き起こすのかは、減圧症の仕組み、をご覧下さいね!

予防法

基本的には、長く潜り過ぎない、深く潜り過ぎないこと。

そして、極力余裕を持ったダイビングを行うことが重要です。

余裕の持ち方については、以下の記事でもご紹介しています。

また、これまでに上げた誘因となるものを避けることも減圧症予防には重要です。

特に、様々な誘因がある中でも、「冷え」と「脱水」が回避可能にも関わらず大きな一因になっているという説もあります。

ダイビングの時はこまめに水分補給を行う様にしましょう。

特に冬場は水分補給がおろそかになりがちですが、夏よりも「冷え」が大きい時期なので、水分補給を忘れないようにしたいですね。

もちろん、「冷え」への対策も重要です。

無理してウエットで潜らないことはもちろん、ドライスーツの場合でも、迷ったらインナーを1枚増やして潜りましょう。

暑すぎる、ということは無いはずですよ!

さらに、ダイブプロフィール(潜り方)にも気を使いましょう。

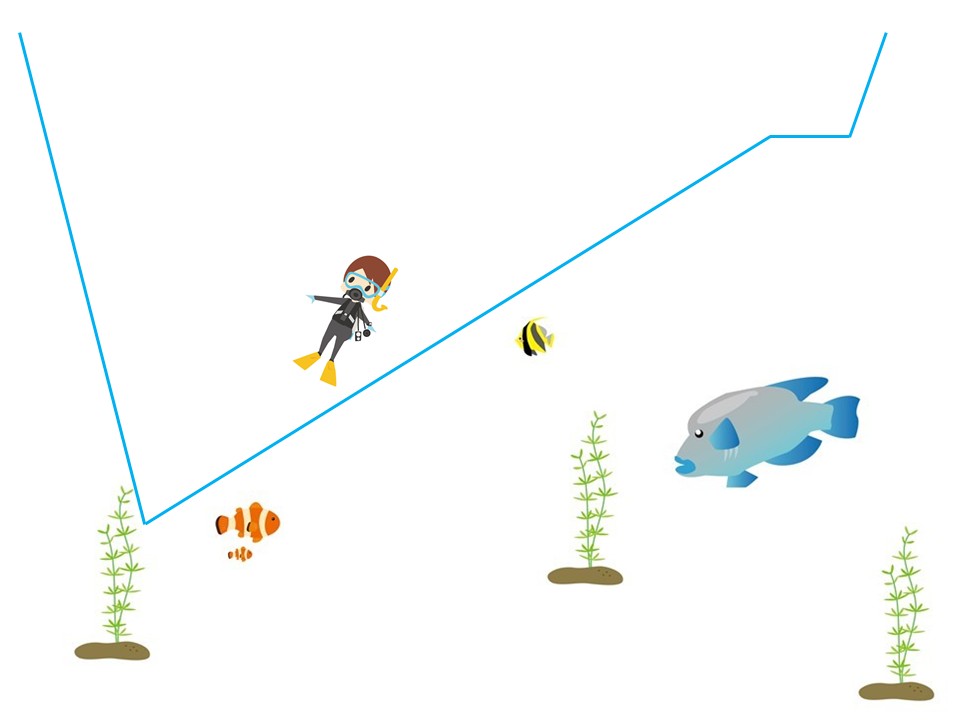

理想的なダイブプロフィールは以下の様なものです。

ダイビングの最初で一番深いところに行き、徐々に深度を上げていきましょう。

もちろん安全停止もお忘れなく!

リスクが高いと言われているのは以下の2つです。

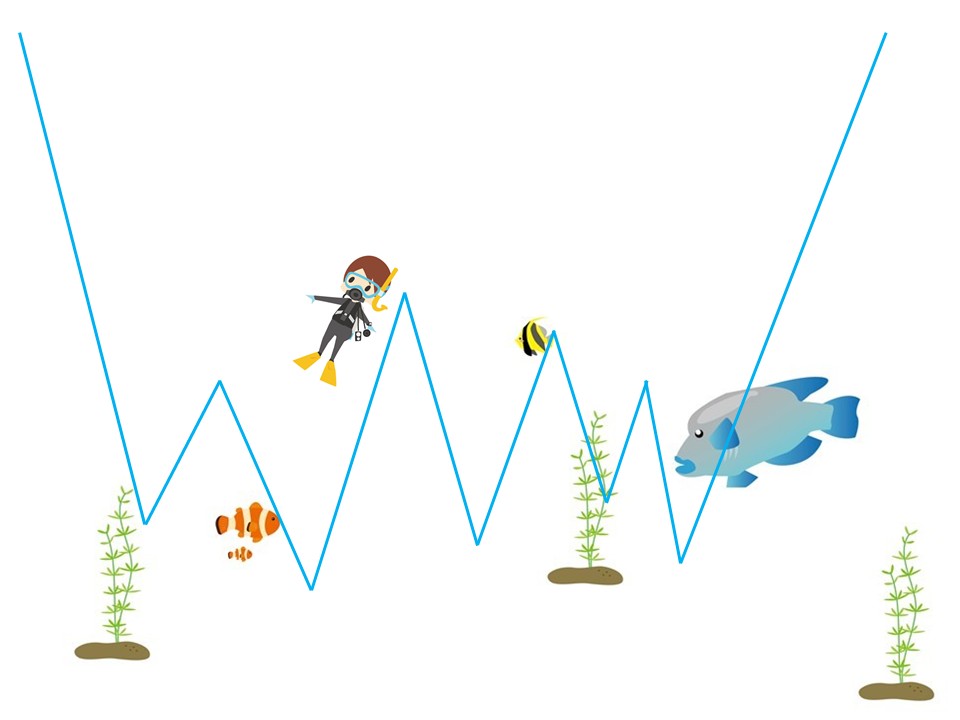

●のこぎり型

図のように深度変化をくり返すダイビングです。

体内の圧力の増減を繰り返すことが、減圧症の誘因になるとされています。

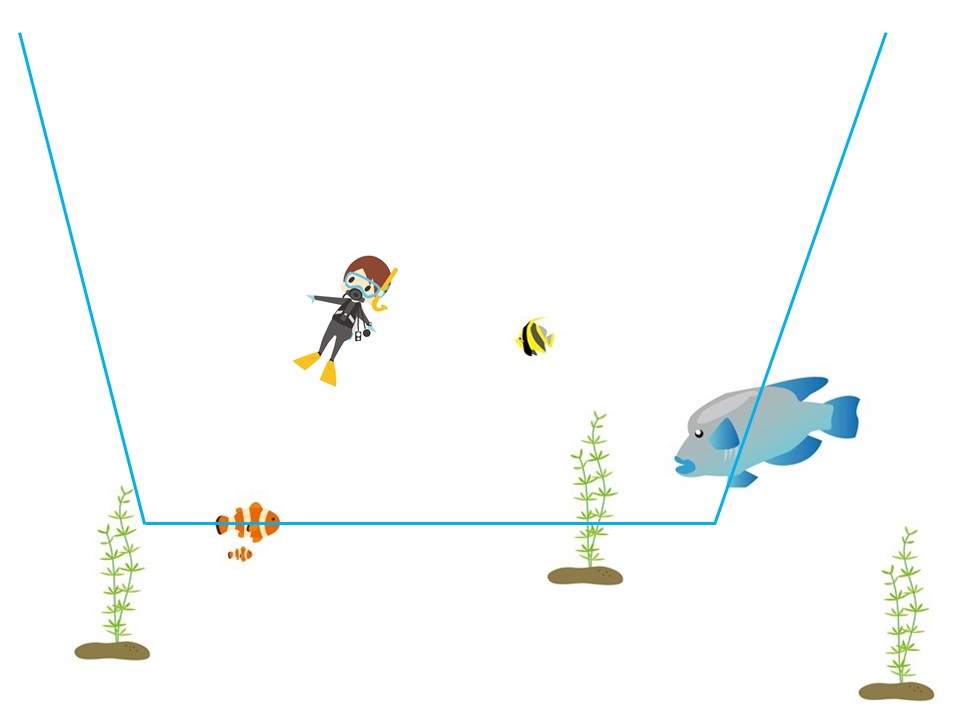

●箱型

意外とやってしまいがちなのがこちら。

徐々に深度を上げると、その間にも体内の窒素が排出されるのですが、箱型で潜ってしまうと、ただひたすらに窒素を溜めることになります。

さいごに

減圧症にかかると、ダイビングに復帰することができなくなるケースも多々あります。

復帰できたとしても、減圧症にかかりやすくなってしまうとも言われています。

せっかくのダイビングなので、長く楽しむためにも減圧症にはなりたくないですよね。

必要以上に過敏になる必要はありませんが、常に控えめなダイビングを心がけ、症状を知り、万が一症状が現れた時には冷静かつ迅速に対処するようにしましょう。

ガイドについていく場合、自身で水深を決めることはできないかもしれません。

それでも、例えば平均水深が20m近いダイビングを1日3本行う予定や、1本目が潜水可能な時間(減圧不要限界)ギリギリのダイビングだったのに、2本目も同じように潜ろうとしているなど、潜水計画に不安が残る場合、最後に判断するのは皆さん自身です。

ほとんどのガイドは、経験上減圧症にならない潜り方を確立しているはずなので、あまり正面切って潜り方の議論に持ち込むことはおすすめしませんが、3本目は休む、チームよりも浅いところにいる、といった対処をするのが良いでしょう。

それでもDECO寸前で目の前にどうしても撮影したい生物がいたら……。

行くは一時の満足、行かぬは一生の満足ですよ!!!!

この記事へのコメントはありません。