沖縄フォトエッセイ〜サンゴの一斉産卵(石垣島)ダイビングで目の当たりにしたサンゴのためだけの空間〜

沖縄に居を構える水中写真家・上出俊作さんによる、海とダイビングにまつわるエッセイをお届けします。

5月、サンゴの一斉産卵を撮影するために石垣島に向かった上出さん。

自然写真家の関戸紀倫さんと交わした言葉、イエローサブマリンダイブスタジオの峰洋二さんの背中。

そして、そこで思ったこと。

異次元の湿気に祭りの気配を感じながら、初めてサンゴの一斉産卵に向き合った記録と心情を綴ります。

異次元の湿気

本州に住んでいる友人から、「沖縄の夏はカラッとしてていいよね!」と言われることがある。

確かに気温が35℃を超えるような日はほぼないし、風も抜けていくから、場合によっては沖縄の方が涼しく感じられるかもしれない。

近頃は沖縄を避暑地なんて言うこともあるし、それは認めよう。

ただ、これだけは言わせてほしい。

沖縄の夏はカラッとしていない。物凄くじっとりとしている。

2014年6月、夢にまで見た僕の第二の人生、沖縄ライフがスタートした。

すぐに夏がやってきて、焼けつくような陽射しに慄きながらも沖縄らしさを満喫し、何度かの台風をやり過ごすうちに夏が終わった。

秋になり、たまにはオシャレでもしようと革製のバッグを引っ張り出してみると、綺麗にカビていた。

むむむと思いクローゼットの中を覗くと、革ジャンもきちんとカビていた。

何かの折に着ることがあるかもしれないと思って持ってきていたスーツもカビていたのにはさすがに驚いたが、これはクリーニングに出したら綺麗になった(結局一度も着ていないけれど)。

それ以来僕は、クローゼットは開けっ放し、冬以外は除湿しっぱなしという生活を続けている。

エコとは言えないが、どうしようもない。

除湿のスイッチを切ろうものなら、晴れていても室内の湿度が80%に達してしまう。

それはすなわち、室内の有機物全てがカビの脅威に晒されるということである。

とは言っても8年間このじっとりとした沖縄本島で暮らしてきたから、沖縄特有の湿気には慣れた。

不快ではあるが、今さら驚くようなことでもない。

でも、5月中旬、石垣空港の玄関を出たときには不意を突かれた。

空調の効いたターミナルビルから一歩外に踏み出した途端、異次元の湿気に包まれたのだ。

「同じ沖縄でもこんなに違うのか……」

亜熱帯という言葉にふさわしい、しつこくまとわりつくような熱気。

ただ立っているだけなのに、汗が噴き出してくる。

不快と言えば不快なのだが、なぜだか気分が高揚してくる。

それはきっと熱気の中に、これから始まる祭りの気配を感じたからだろう。

紀倫さん

5月の初旬、石垣島北部にお店を構えるイエローサブマリンダイブスタジオ(通称イエサブ)の峰洋二さんから連絡をもらった。

「5月12日頃からサンゴの産卵が始まる可能性が高いので、その日から石垣に来られませんか?」と。

予定も空いていたし、いつかサンゴの一斉産卵を見てみたいと思っていたので、二つ返事で「行きます」と答えた。

15時頃イエサブに到着すると、オーナーガイド兼船長の峰さんが出迎えてくれた。

早速近況を聞くと、2日ほど前からサンゴの状況を見に行っているが、今のところまだ産卵していないらしい。

今日明日くらいから始まるのではないかという見立てらしく、期待が高まる。

ワイドとマクロ、どちらも撮れるように準備をして夕暮れを待つ。

待ちながら、自然写真家の関戸紀倫さんからサンゴの産卵の撮影についてあれこれ教えてもらう。

実は、同じタイミングで紀倫さんも石垣入りしていた。

彼はもう5年以上、サンゴの産卵を撮影し続けている。

一方僕は、サンゴの産卵の撮影は、マクロでちょこっと経験したことがあるのみ。

年齢は僕の方が2つ上だが、サンゴの産卵の撮影については紀倫さんの方が大先輩だ。

ライティングとかカメラの設定とか、そういうことは自分で考えればいい。

もちろん、どんな風に撮るつもりかとか、そんな無粋なことも聞かない。

そこにはプロとプロの間でのみ共有できる空気があり、矜持がある。

と言えば格好もつくが、「色々聞きすぎて嫌われたらいやだな」と僕が思っただけのような気もする。

僕自身、一本のダイビングの中でワイドもマクロも撮るのはあまり好きではない。

集中力が散漫になるし、そもそもあんな大きなカメラを2台持って泳ぐのが億劫。

できるなら、どちらかに決めて海に入りたい。

そこで、紀倫さんに聞いてみた。

「ワイドとマクロどっちも撮りたいんだけど、どうすればいいですか?」と。

プロの矜持どころではない。初心者もいいところだ。

しかし、紀倫さんの懐はそんじょそこらの海溝よりも深い。

僕のふんわりした質問を受け止め、丁寧に答えてくれた。

早番と遅番

一般的に「サンゴの産卵」と言うと、ミドリイシの仲間の産卵を狙うことが多い。

「ミドリイシ」と聞いてパッとその姿が浮かぶ人はわずかだろう。

人によっては鞭毛の生えた緑色の単細胞生物、ミドリムシを想像するかもしれない(全く関係ないので一度忘れて欲しい)。

ミドリイシの姿が想像しにくいことには理由がある。

それは、種類が多すぎるからだ。

(そもそもサンゴの名前なんて知らない、と言われれば元も子もないのだけれど)

沖縄の海には、ハマサンゴ属やコモンサンゴ属など、様々な造礁サンゴの仲間が生息している。

その中でもミドリイシ属は、世界中で約110種が確認されており、圧倒的に種類が多い。

いわゆるテーブルサンゴは全てミドリイシ属だし、エダサンゴと呼ばれるものもその多くがミドリイシ属だ。

産卵に話を戻そう。

サンゴはその種類によって、産卵するタイミングが異なる。

何月何日に産卵するかはギリギリまでわからないけれど、何時に産卵するのかはその種類によってほぼ決まっているのだ。

ミドリイシの仲間は、19時30分頃から産卵し始める早番組と、21時30分頃から産卵し始める遅番組の、ふたつのグループに分けられる。

もっと細かく分けることもできるのだろうが、観察・撮影する上ではひとまず2つに分けておけば問題ない。

ちなみに「早番」「遅番」という呼び方はイエサブ独自のようだけれど、気に入ったので僕も使わせてもらうことにした。

紀倫さんの話によると、遅番の方が産卵するミドリイシの種類が多く、「一斉産卵」も遅番で見られるらしい。

当然その迫力や空気感を切り取るには、ワイドレンズが必要になる。

ということは、早番でマクロ、遅番でワイドを狙うのが良さそうか?

峰さんにも相談してみたところ、「早番は、規模は大きくないが一つひとつの卵が大きく色も濃い」という情報を得て、早番マクロ・遅番ワイド作戦が決まった。

そうこうしているうちに、イエサブに人が集まってきた。

ほとんどが石垣島内に住むダイバーたちだ。

「自然のことだからわからないですよね」とニコニコしているが、「無理やり時間を作って来たんだから今日産んでくれなきゃ困る」と思っているに違いない。

皆そんな気持ちを悟られないように、興奮と期待が表層に現れないように、ギリギリの所で抑えている。

そうだ、これが祭りだ。祭りの夜だ。

しばらく忘れていた感情が、僕の中にも湧いてきた気がした。

夜の海へ

日没前に出港し、峰さんが日中目途をつけておいた、早番が生みそうなポイントに向かう。

薄っすらと空を覆う雲の間から、夕暮れ前の優しい光が伊原間湾に降り注いでいた。

船上は穏やかな空気に包まれ、「石垣に来てよかったな」なんて思い、ふと峰さんの顔を見ると、これまで見たことのないような険しい顔をしていた。

僕は一瞬驚いたが、背負っているものの大きさを考えると、当然の表情なのかもしれない。

結果的に、その日の早番は産卵しなかった。遅番にかけるしかない。

つい数時間前、今回の石垣滞在では早番マクロ・遅番ワイド作戦でいくことを決めた。

しかし、早速心が揺らぐ。

どうやらこの日の遅番は、一斉産卵の可能性は低いらしい。

だったらマクロで、卵が出てくる瞬間を切り取った方がいいのではないだろうか……。

これは優柔不断ではなく臨機応変だと自分に言い聞かせ、作戦を変更することにした。

「頼む、一斉産卵しないでくれ!」と祈りながら、マクロ撮影用の機材だけを持って海に入った。

海に入ってはみたものの、初心者の僕にはどのサンゴが産卵するのかわからない。

峰さんにお願いして、産卵しそうなサンゴを紹介してもらう。

確かによく見ると、どのポリプにもピンク色の卵がセットされていた。

ちなみにこの卵と呼ばれているものは、実際には卵と精子がどちらも入っていて、正しくは「バンドル」という。

けれども、「産バンドル」では語呂が悪いし、卵の方が可愛いので、構わずに卵と呼ぼうと思う。

周囲でカメラのフラッシュが炊かれている。

つまり、みんなが観察しているサンゴは、すでに産卵し始めたということだ。

しかし、僕の見ているサンゴのポリプからは、卵が飛び出す気配がない。

もしかして、洗礼を受けているのだろうか。

初めてで、初日で、そんなにうまくいかせてたまるかと、峰さんがあえて産みそうで産まないサンゴを紹介してくれたのだろうか。

そんなわけはない。峰さんは「どうしても上出さんに撮って欲しい」という思いで、わざわざ僕を呼んでくれたのだ。そう信じるしかない。

しかも、「隣の芝が青く見えてちょこちょこ移動しちゃう人は結局撮れない」と峰さんが言ってたじゃないか。

あれも何かの布石だったのだろうか。僕を張り付けにするための呪文だったのだろうか。

まあいい、明日もあるし、とりあえず待とう。

そんなことを考えながら待っていると、無事目の前のサンゴも産卵を始めた。

どうやらたまたま周りよりも遅かっただけのようだ。

洗礼がどうのこうのなんて、自意識過剰もいいところである。

いざ産卵が始まると、撮らなきゃという気持ちが先行して焦る。

周囲のサンゴは少し前に産卵してしまっているし、おそらくこのサンゴを撮り損ねたら今日はそこで試合終了だ。

本当は、卵がポリプから離れ、大海に飛び立つ瞬間を撮りたかった。

でも、それは結局撮れなかった。

経験不足と言えばそれまでだが、まあそんなに簡単に撮れるものでもなかろう。

ひとまずその場にいた全員、サンゴの産卵に立ち会うことができた。

僕自身も、イメージ通りとは言えないけれど、なにかしらは撮れた。めでたしめでたし。

片づけを終えると時刻はすでに午前0時を過ぎていたが、そのまま寝るわけにはいかない。

祭りの夜らしく、クーラーボックスからキンキンに冷えたオリオンビールを取り出し、イエサブのテラスで乾杯した。

峰さんの言葉

2日目、夕方から徐々に天候が崩れてきた。

出港する頃には雨脚も強まり、梅雨真っ盛りである。

19時前、早番のポイントにつくと、バケツどころか競泳用プールをひっくり返したような雨になり、ブリーフィングの声もほぼ聞こえない。

ぐしゃぐしゃになりながらも大雨に負けぬよう話す峰さんの顔がライトに照らされ、なんだか愛おしく見える。

断片的に聞こえる彼の言葉から、今日この場所で、早番が確実に産卵するということがわかった。

初志貫徹。作戦を遂行しよう。

僕は再びマクロセットだけを持ち、海に入る。

昨日とは打って変わって、水中は厳しいうねりに見舞われていた。

なんとか体を固定して、目の前のウスエダミドリイシから卵が飛び出す瞬間を待つ。

まだかまだかと待っている時間は永遠のように感じられたが、きっと10分くらいだったのだろう。

うっかり先に出てきてしまったような感じで1つ、また1つと卵がこぼれ落ちたのも束の間、気づけばサンゴの上は生まれたばかりの卵で溢れかえっていた。

早番の撮影が終わると、すぐに遅番狙いのポイントに移動した。

時刻は21時。雨はなお強い。

船上を吹き抜ける風も、先ほどより鋭くなっている。

これはもう、嵐と言ってもいいだろう。

いつ港に引き返してもおかしくない状況だった。

先にチェックに入っていた峰さんが、跳ねるラダーを踏みしめ、真っ暗な海面からヌッと上がってきた。

僕はたまたま、船尾のラダー近くにいた。

あるいはたまたまではなく、上がってくるのを待っていたのかもしれない。

峰さんがぼそっと言う。

「今日、絶対やります。」

彼が絶対と言うなら絶対だし、やると言ったら一斉産卵だ。

信じない理由など一つもない。

どうやら2日目にして、サンゴの産卵は山場を迎えたようだった。

隣で準備を続ける紀倫さんの表情も、それを物語っている。

ボートは波を受けて大きく揺れ、船上は激しい雨に叩きつけられている。

そんな望まざる光景すら祭りの一部に感じられ、気持ちはどんどんと昂っていった。

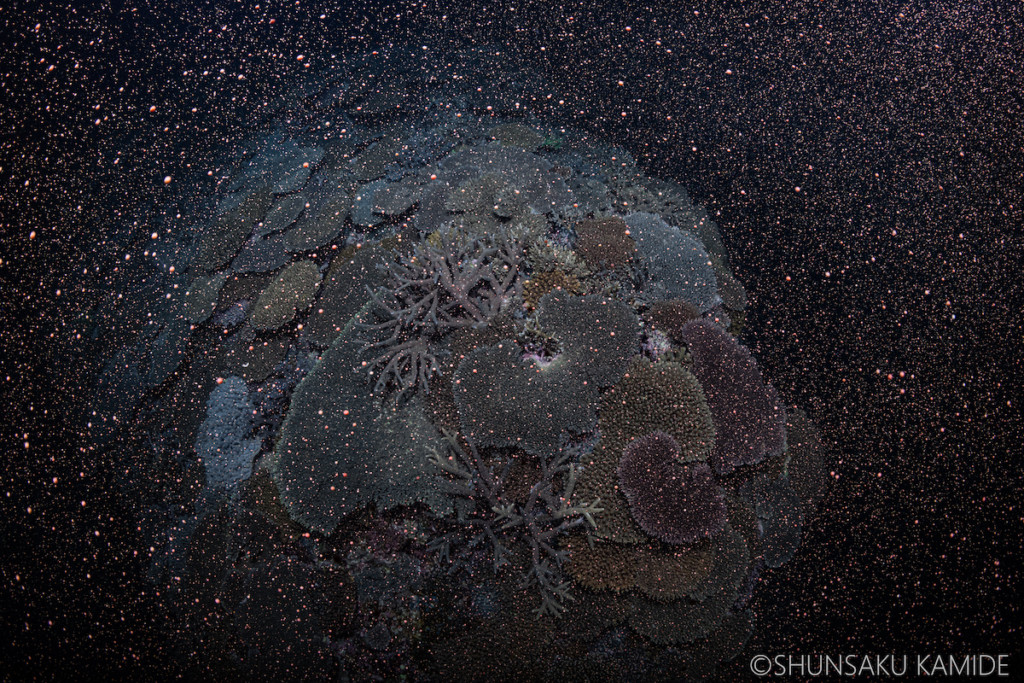

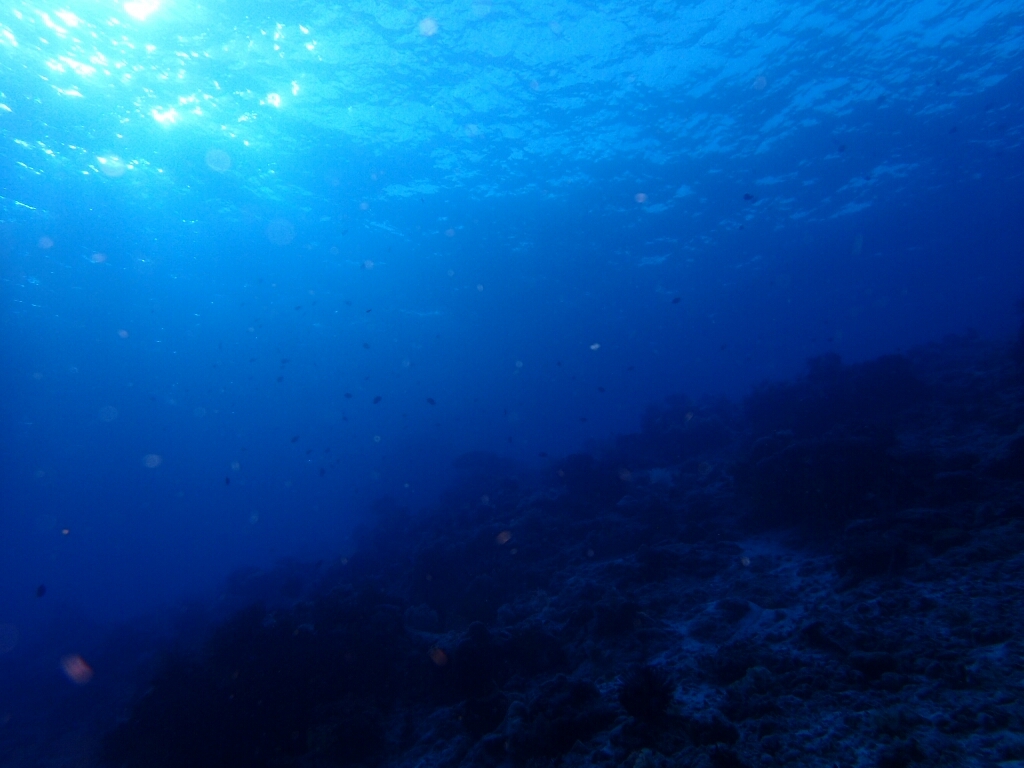

光芒

エントリーすると、先に入った仲間たちが照らすライトの光が見えた。

僕はできるだけ光のない方向に向かって泳いでいく。

船から離れて、人の少ないところで静かに撮影したかった。

10分ほど泳いだだろうか。

岩肌が見えないくらい、びっしりとサンゴで覆われた根を見つけた。

ここに決めよう。

辺りは真っ暗だし、一度離れたらもう戻ってこれないかもしれない。

そこでふと思う。

目の前のサンゴたちは、今夜本当に産卵するのだろうか?

一斉産卵と言っても、このエリアに生息する全てのミドリイシが今夜産卵するわけではない。

そして、僕にはミドリイシの種類を細かく判別することはできない。

もし僕が観察しているサンゴだけ産卵しなかったらどうしよう……。

そんな不安をかき消すために、目の前のサンゴたちをチェックしてみることにした。

チェックすると言っても、ライトを当てて、間近で見てみるというだけなのだけれど。

試しに、少し緑がかったテーブルサンゴを見てみる。クシハダミドリイシだろうか。

よくわからないけれど、クシハダミドリイシということにしよう。

名前をつけた方が愛着も湧くというものである。

ライトを当てた瞬間、思わず「あっ」と声が出た。

不慣れな僕が見ても見間違えようがないくらい、サンゴの隙間という隙間にピンク色の卵が詰まっていたのだ。

周りのサンゴも見てみると、どれも同様に、卵がびっしりとセットされていた。

この卵たちが一斉に飛び出したら、いったいどんな光景になるんだろう。

想像しただけで、ボルテージがさらに数段引き上がった。

何とか冷静さを保ちながら、いつ産卵が始まってもいいように、ライティングを調整する。

そうこうしているうちに、目の前のサンゴたちから卵がポコポコと飛び立ち始めた。

まだ本番じゃない。今のうちに全て整えて、最高の瞬間を撮り損ねないようにしなければならない。

心を引き締める。ようやく、ライティングもカメラの設定もほぼ固まった。

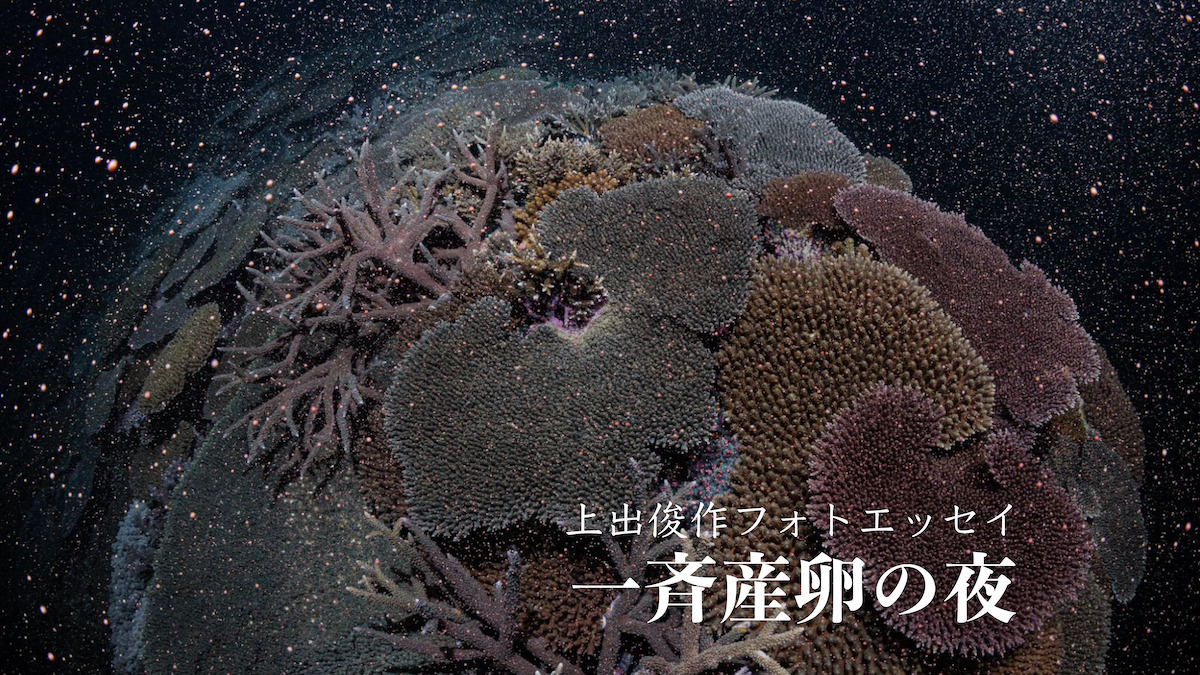

サンゴのためだけの空間

22時を境に、産卵のペースが一気に上がり始めた。

周囲の空間が、次第に卵で満たされていく。

22時10分頃だろうか。産卵の大御所(と峰さんが言っていた)、クシハダミドリイシからも卵が溢れ始める。

それはあらゆる意味で、初めての経験だった。

水中の空間という空間が、ピンク色の卵で埋め尽くされ、視界が効かない。

人間の想像力の限界を思い知る。

思わず水中で「すげー!すげー!」と声を出してしまった。

そういえば紀倫さんは、「初めて一斉産卵見たとき、水中で泣きました」なんて言ってたっけ。

その時は「やっぱり紀倫さんっていい人なんだな」くらいに思っていた。自分は絶対に泣かないだろう、と。

でも、僕も泣きそうになった。水中でこんな感情になったのは生まれて初めてだ。

目の前の光景があまりに圧倒的で、泣きそうになりながら、笑ってしまった。

夢中でシャッターを切っているうちに、産卵自体は一段落したようだった。

写真もまあ撮れただろう。

なんとなく、これ以上撮り続けるのは正しい行為ではないような気がした。

ファインダーから目を離し、水中を漂ってみる。

産まれたばかりの卵が、僕を包み込む。

そこは間違いなく、サンゴのためだけの空間だった。

本来自分なんかがいるべきではないのだろう。でも、そこにいられることが幸せだった。

もし宇宙に放り出されるということがあるならば、それはこういうことなのだろうと思った。

ここでこのまま夜を明かすことができたらどんなに素敵だろうか。

そんなことを思ったけれど、そうもいかない。

後ろ髪を引かれながら船に戻った。

船上は相変わらず、激しい雨に打ちつけられている。

皆で喜びを分かち合いたかったが、それどころではない。

波も先ほどより高くなっている。

これ以上の猶予はなかった。

急いでアンカーを外し、帰路についた。

左舷前方から、容赦なく波が打ち付ける。

船長から波長が見えるよう、スタッフたちが前方をライトで照らす。

僕は心地いい疲労に包まれながら、船縁にもたれ、見るともなく水面を眺める。

船首で砕ける波は柔らかに照らされ、それはまるでよくできたエンドロールのように、桃色に輝き続けていた。

この記事へのコメントはありません。