水中での色の見え方。暖色系が見づらいワケ

筆者がまだ100本も潜っていない頃の話です。

当時、大学のダイビングサークルに入った筆者は、初めての沖縄合宿を楽しんでいました。

行き先は久米島。

その2日目のことです。

ウーマガイという有名なポイントに連れて行ってもらいました。

水深はアドバンスでギリギリの30m付近。

そこにはドロップオフがあり、壁沿いには青い綺麗な魚が……。

綺麗だなー、なんて思っているとガイドさんが、

『スミレナガハナダイ。サロンパスってあだ名で呼ばれてるよー』

と書きながら、その魚にライトを当てると……。

心底驚きました!

いやいや、この写真だけ見ると

『目がおかしいんじゃないの?』

と思われてしまいそうですが、本当に青く見えたんです!

これには原因があります。

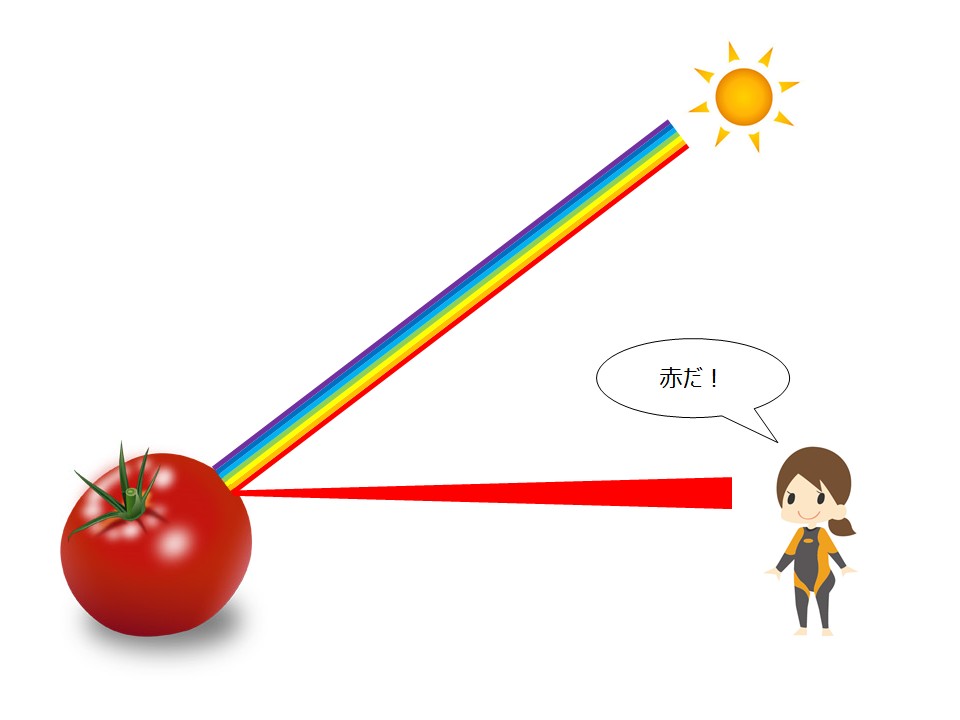

それは、物の色というのは反射した光の色だということ。

そんなこと言っても光に色なんか……。

あるんです。

光と色、そして水の性質

陸上でも水中でも、光源は太陽光です。(屋外で昼間なら)

太陽光と言うのは、様々な色の光が混ざり合って、白い光となっています。

小学校の実験で、プリズムを使って光を分解したことがある方もいるかもしれませんね。

逆説的ですが、赤いトマトなら赤以外の色はトマトが吸収し、赤い光をトマトが反射しているので赤く見えます。

ではなぜスミレナガハナダイにライトを当てた時と当てない時で色に差が生まれたのでしょうか。

これには水の性質が関係しています。

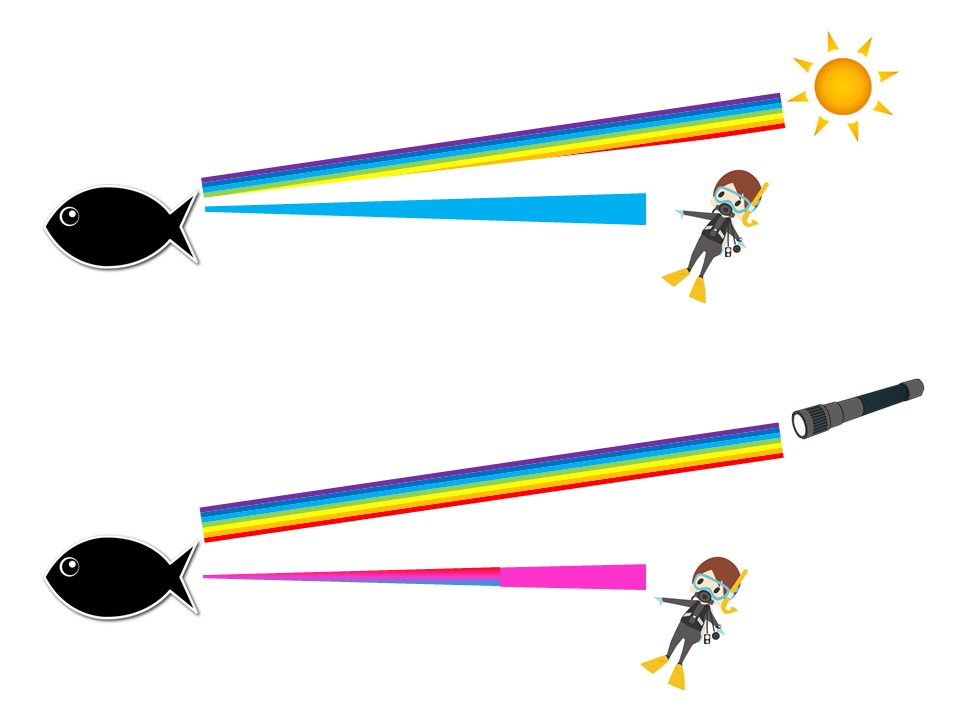

水には暖色系の光を吸収する性質があります。

光が水の中を進むとき、最初に赤、次にオレンジといった具合に、暖色系の光から吸収されていきます。

そして最後に残るのが青い光なんです。

もちろん水中を進む距離が長ければ長いほど、つまり深ければ深いほど暖色系の色は吸収され、青い光しか残りません。

ライトを当てる、つまり全色が含まれた光が当たると、スミレナガハナダイの体がピンク色を反射して、我々にはピンク色に見えます。

しかし、ライトを当てない状態だと、水深30mまで光が届く間に、そもそもピンク色の光は吸収されてしまい、反射することが出来なかったんですね。

そして、残った青い光が反射して青く見えたのです。

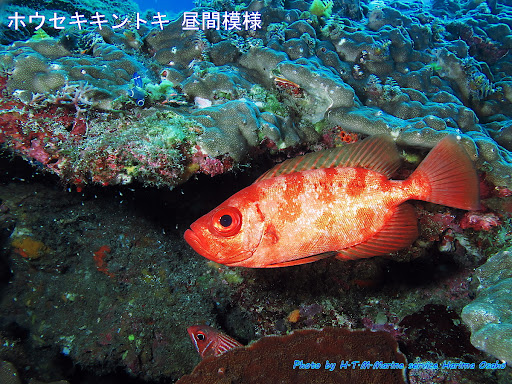

そういえば、深い海に棲む魚には赤い魚が多い気がしませんか?

こんなに派手な色では目立ってしまいそうですが、深海に棲む彼らの所には、そもそも赤い光が存在しないため、海の色と同化することができるんですね。

ここまでの説明の通り、水中での色の見え方は陸上とは異なります。

「海の中でも、誰よりも目立ちたい!」

と考えたらどうするか。

そう。

真っ赤よりもオレンジなどの方が目立てますよ!!笑

関連記事

水中でのものの見え方については、こちらの記事を!

この記事へのコメントはありません。