タンク(シリンダー)の種類と取扱注意点〜素材、大きさ、バルブ、内容物〜

ダイビングを行う上で欠かせないのがタンク。

潜らない方に酸素ボンベと呼ばれることもありますが、中身は空気です。

そして、ボンベやタンクのほか、シリンダーと呼ばれることもあります。

ボンベという言葉は誤りとは言い切れないものの、ダイバーは基本的にタンク、もしくはシリンダーと呼んでいますね。

今回は、このタンク(シリンダー)に関して、詳しくご説明していきたいと思います。

タンクの種類

ひとくちにタンクと言っても、素材、大きさ、バルブ、内容物、それぞれいくつかの種類があります。

まずはそれぞれの種類を確認していきましょう。

素材

タンクの素材にはアルミとスチールがあります。

飲み物を入れる缶と同じですね!(呼び方が同じというだけで、素材は異なります)

見分け方は、一部例外もあるものの、スチールタンクの場合はタンクの底にタンクブーツと呼ばれる、プラスチックやゴムでできたカバーがついています。

スチール缶に比べてアルミ缶は簡単に手でつぶす事ができるように、アルミの方が強度が弱い素材です。

逆に言うと、アルミの方が加工がしやすいため、アルミタンクはタンク自体が自立する形になっています。

一方で、スチールタンクは底が丸くなっており、自立しないためにタンクブーツが装着されています。

タンクブーツ以外の見分け方としては、タンクを叩いた時の音の違いが挙げられ、アルミの方が高い音が鳴りますが、両者を並べて比べてみないとわかりづらいかもしれませんね。

わからない時は、素直にどちらの素材かを尋ねましょう。

両者の大きな違いは浮力です。

スチールタンクとアルミタンクでは2kg程度浮力が異なるため、スチールタンクで2kgのウエイトが必要な人は、アルミタンクの場合4kg程度のウエイトが必要となります。

アルミタンクの方が軽いから余計にウエイトが必要……というのは厳密には誤りなのですが、イメージとしてはそれでもOK。

逆に覚えない様にだけ注意しましょうね!

また、アルミの方が弱い素材であるために、タンクの壁が厚く、同じ内容量でもタンク全体の大きさはアルミタンクの方が大きくなります。

大きさ

素材の所で「アルミの方が弱い素材であるために、タンクの壁が厚く、同じ内容量でもタンク全体の大きさはアルミタンクの方が大きくなります」とご説明しましたが、同じ素材でも大きさは様々。

もちろん、大きければ大きいほど、多くの空気が入っています。

最も一般的なタンクはアルミもスチールも10ℓ。

次いで、12ℓが一般的です。

8ℓや14ℓのタンクも存在します。

12ℓ以上のタンクをロンタンやデカタン、10ℓ未満のタンクをチビタンと呼ぶこともありますね。

また、レジャーダイビングでは様々な制約から一般的ではありませんが、4ℓや6ℓ程度で予備の空気減として利用する、ポニーボトルという物も存在します。

バルブ

タンクのバルブにもいくつかの種類があります。

日本国内で通常のレジャーダイビングを行っている限りは、1種類しか目にする機会がないかもしれませんが、知識として知っておきましょう。

(プロレベルではバルブの知識も必要です!)

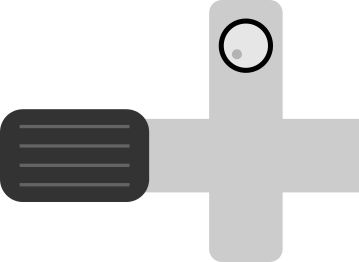

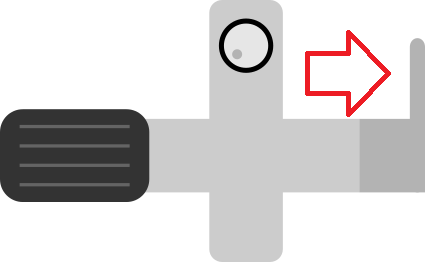

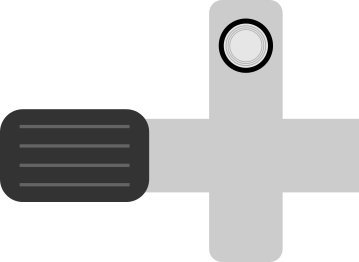

Kバルブ

Kバルブは日本で最も一般的なバルブです。

一つのタンクに一つのレギュレーターを取り付けられるようになっており、タンクにOリングがついていることが特徴です。

Oリングと呼ばれるゴムパッキンによって、空気が漏れないようにしています。

そのため、Oリングがついているかどうか、またOリングに傷がないか確認しましょう。(といっても傷は、はっきり見えるものでもありません。空気が漏れた際は、Oリングを交換してみましょう。)

Jバルブ

Jバルブは残圧計が標準装備になる前に主流だったバルブです。

タンク内の圧力が30気圧程度まで下がると、チェックバルブ(リザーブバルブ)というバルブによって空気の流れが制限され、呼吸抵抗が増します(空気が吸いづらくなる)。

「もう残圧が少ないです」というのを呼吸抵抗で知らせてくれるわけです。

外側にあるレバーを手動で動かすことでチェックバルブの機能が解除され、残りの空気を吸うことができます。

残圧計が標準装備された後は、Jバルブの方が高価なこともあり、今ではほとんど見ることができません。

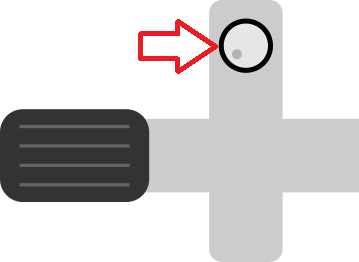

DINバルブ

DINバルブは今までのバルブとは全く違います。

一見、Kバルブと同じですが、レギュレーターとタンクを繋ぐ部分をよく見てください。

今まではレギュレーターのファーストステージステージにあるヨークスクリューという部分で、後ろからネジを締める要領でタンクとレギュレーターを止めていましたが、DINバルブはネジ山がついています。

装着するレギュレーターもKバルブ用とは異なり、ファーストステージ自体がネジの様になっています。

そのためDINバルブはKバルブに比べてしっかりと固定ができるため、耐用圧力がKバルブよりも高くなります。

つまり、日本では満タンといえば200気圧が当たり前ですが、もっと高い圧力、300気圧などでも大丈夫ということです。

日本ではKバルブに装着する、ヨークタイプのレギュレーターしか販売されておらず、このレギュレーターをDINバルブに装着することは出来ません。(アダプターによって装着することも出来ます)

日本ではDINバルブは見かけませんが、日本やアメリカ以外の国ではこちらが主流とされています。

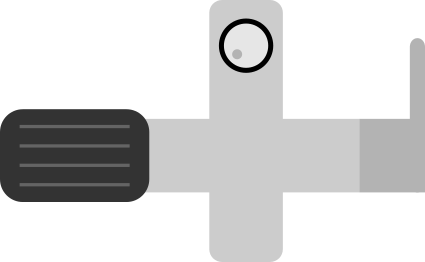

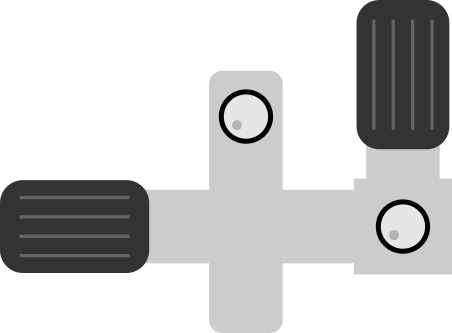

Hバルブ

Hバルブには1つのタンクに2つのレギュレーターを付けることができます。

閉鎖空間でのダイビングなどに有効で、メインのレギュレーターが故障した際など、バックアップ用のレギュレーターを確保することができます。

内容物

タンクの内容物によっても、いくつかの種類があります。

みなさんが、よく目にするグレーのタンク。

これは、通常の空気が入っていて、私たちが使うタンクはほとんどがこれです。

こちらはエンリッチドエア(ナイトロックス)という、酸素濃度を高めた空気が入っているタンクです。

このタンクを使うためには別途講習が必要なので、間違えて持ってくることの無いようにしましょう。

レジャーダイビングの世界では、通常の空気とエンリッチドエアを覚えておけばOK。

一方で、テクニカルダイビングの世界では、純酸素やヘリウム、空気にヘリウムを混ぜ込んだヘリオックスなども登場します。

タンクの検査とメンテナンス

ダイバー自身が、実際にタンクを検査・メンテナンスをする機会はあまりないとは思いますが、知っておかなければいけないポイントもいくつかあります。

検査・点検

耐圧検査

日本では、水圧式テストと呼ばれる耐圧検査を5年ごとに行わなければなりません。

ここ、指導団体によってはライセンス講習のテストに出ます。(笑)

これは水中で通常以上の圧力をかけ、強度に変わりはないかを確認する検査です。

耐圧検査の記録はタンクの上部に刻印されており、5年以上検査がされていないものに関しては充填してもらうことができません。

視認検査

タンク内部の腐食や、湿気の侵入は、器材の故障に直結する可能性があります。

そのため、1年に1回はタンク内部を目で見て問題が無いことを確認する必要があります。

メンテナンス

タンクの内側

タンクの内側を我々が直接メンテナンスすることはできませんが、内側を保護するために大事なルールがあります。

それは、水中でも陸上でも残圧を0にしないこと。

タンク内に空気が入っていれば、空気が出ようとする力があるため、もし水をかけても、タンク内に水が浸入することはありません。

一方で、残圧が0になってしまうと空気が出ようとする力もなくなり、水をかければ、タンク内に水が入ってしまいます。

タンク内に水や湿気が入り込むと、酸化が始まり、内部が錆びてしまったり、レギュレーターにも水が入り、故障につながることになります。

残圧は必ず残して返却するように心がけましょう。

タンクの外側

当たり前ですが、無理に倒したり、乱暴に扱わないように心がけましょう。

また、ダイビング後は海水をしっかりと真水で洗い流しましょう。

日本ではマイタンクというのは一般的ではなく、ほぼ100%タンクは借りるもの。

レンタルだからと適当に使うのではなく、レンタルだからこそ、次使う人のために、自分のためにも丁寧に使うことを心がけましょう。

さいごに

ダイビングを行う上で欠かすことのできない器材がタンク。

自分で購入することが無い器材なので、タンクについて深く考える機会は少ないかもしれませんが、そんな器材だからこそ、正しい知識を身に着けておきましょうね!

この記事へのコメントはありません。