【レギュレーター】ダイヤフラム?ピストン?

皆さんが普段ダイビングをするのに必要不可欠な器材。

これだけは無いと始まらない。

そう、レギュレーター。(まぁタンクもですが…)

こいつが無ければ水中でタンクの空気を吸うことが出来ませんよね?

そんなレギュレーター、いわゆる口でくわえる部分だけを指してレギュレーターと言ってしまう場合も多いですね。

そこだけがレギュレーターと思っていた人は、間違いです(笑)

レギュレーターは、ファーストステージとセカンドステージの2つで構成されています。

タンクから供給される高圧の空気をファーストステージで1回減圧して、さらにセカンドステージで周囲圧に減圧するから呼吸が出来る…

講習で聞いた覚えはないでしょうか?

初めてレギュレーターの存在を知った時は

どんだけハイテクやねん!なんかフォルムもかっこいいし。

なんて思ったものです。(え?思わなかった??)

ちょっと話は変わりますが、ダイビングに使用するものたちを総称して、ダイビングきざい。

漢字で書くとダイビング器材。

器材。

機材でなく器材。

普段はどちらかと言えば”機”の方を使うので、初心者の方がよく混同して使っているのを見かけますよね。

そう、”器”は器械の器。機械の機ではなく。

つまり、そこには”アナログ・力学仕掛け”といった意味が込められています。

ダイビング器材って意外にアナログでシンプルな構造なんです。

あのハイテクそうなレギュレーターも…

ちなみに少しだけ脱線します。

器械と機械。本当にちゃんと使い分けられてるのかを調べてみると、衝撃の事実が…

いや、電気なりなんなりを使うのが機械で、使わなくても動くのを器械というんでしょ?と思っていたのですが…

なんと、厳密な定義は無いんだそうです…

慣例的に

動力を必要とする/しない

大規模/小規模

複雑/単純

で使い分けられてる、なんていう曖昧な感じ。

そもそも昔は器械、いつのまにか機械に変わってたなんて話もあり

新しい/古い

で使い分けることもあるのだとか。

確かにそういわれてみると、毎日コンセントから電力を使って、美味しいごはんを炊いてくれるあいつ。

炊飯器やー!(笑)

話を戻しましょう(笑)

改めて、今回はレギュレーターの中でもファーストステージの仕組みを見て行きたいと思います!

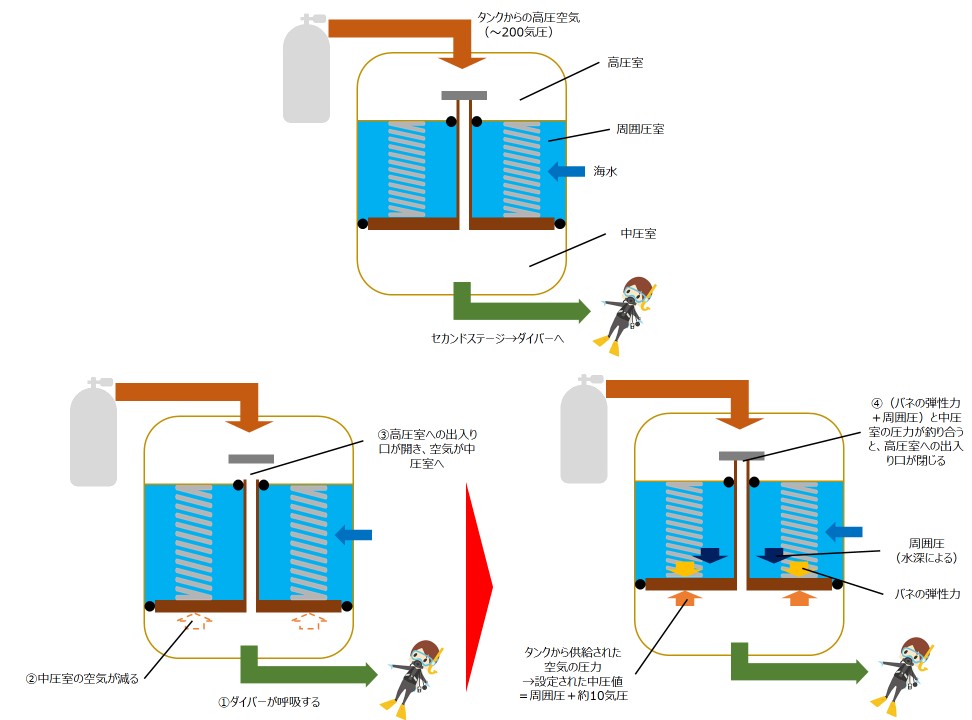

レギュレーターの仕組みを簡単に図にすると以下の様になります。

図の下段、左右の動きを繰り返しているわけですね。

大まかな仕組みは全てのファーストステージがこの仕組みです。

ところでみなさん

- ピストン式

- ダイヤフラム式

2種類のレギュレーターがあると言うのはご存知でしょうか??

ここまで図でご説明したのは、厳密にいうとピストン式の仕組みとなります。

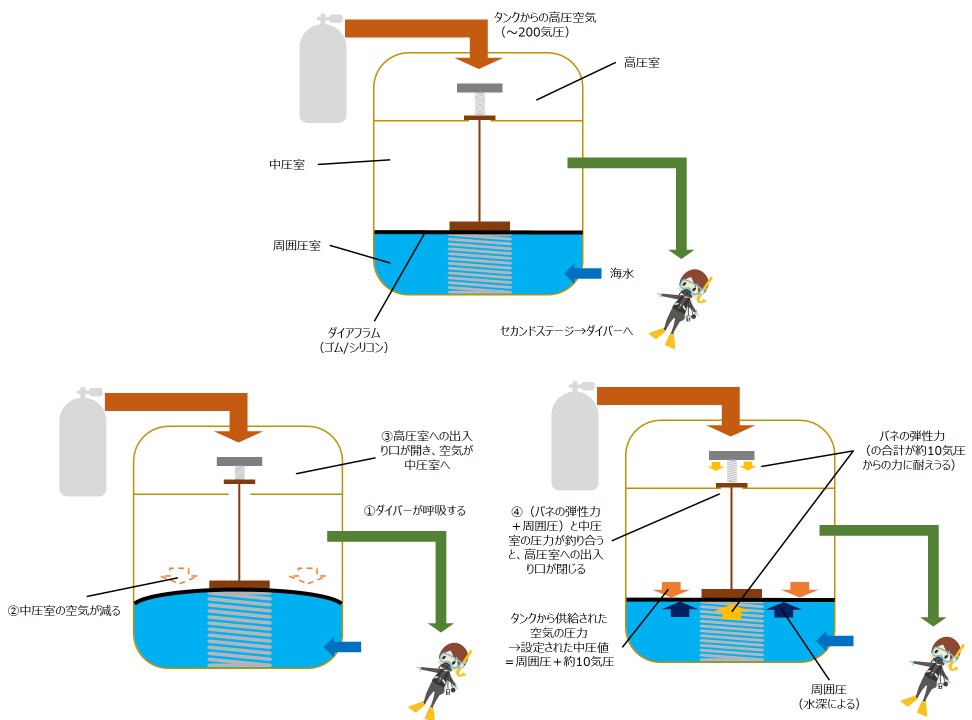

ではダイアフラム式の仕組みとはどの様なものなのでしょうか。

原理は全く一緒ですが、図で表すと以下の通りです。

2つの差としては以下の様なメリット・デメリットが挙げられます。

- ピストン式

- 部品点数が少なく、メンテナンス性が高い(オーバーホールが安くなる傾向)

- 水の侵入範囲が重要な部品があるところにも及ぶので、劣化が早い(最近は重要部にまで水が入らないピストン式も。)

- ダイヤフラム式

- 部品点数が多く、メンテナンスに手間がかかる(オーバーホールが高くなる傾向)

- 水の侵入範囲が限られているので、耐久性に優れる

国内でレギュレーターを販売する様々なメーカーで見てみると…

- AQUALUNG

“カリプソ”意外はダイヤフラム式 - apeks(AQUALUNG)

全てダイヤフラム式 - Mares

全てダイヤフラム式 - Bism

全てピストン式 - TUSA

全てダイヤフラム式 - ATOMIC(TUSA)

全てピストン式 - apollo

全てダイヤフラム式 - SAS

全てピストン式 - REYSON(SAS)

全てダイヤフラム式 - SCUBAPRO

3/5がピストン式、2/5がダイヤフラム式 - CRESSI

ピストン式とダイヤフラム式が1つずつ - SHERWOOD

全てピストン式 - DIVEWAYS

全てピストン式 - OCEANIC

全てピストン式

主にダイヤフラム式を採用するのが6ブランド。主にピストン式を採用するのが6ブランド。両方とも採用するのが2ブランド。

全体で見るとまったくの同数、最大手メーカーではダイヤフラム式が優勢、といったところでしょうか。

いずれにしても、どちらも普通に使われていると言って良さそうですね!

さて、ここまででファーストステージの構造のお話はおしまいなのですが、ひとつ新たに疑問が出てきませんか?

周囲圧室、必要??

それさえ無ければファーストステージの中に水を侵入させる必要がなくなって、耐久性も向上しそうじゃありませんか??

なんか…こんな感じで…

こうすることが出来ない理由は、中圧値(いわゆるファーストステージ内の圧力)が約10気圧に固定されているわけではない、ことにあります。

水中で快適な呼吸をするためには、ファーストステージ(の中圧室)の圧力が10気圧程度であること、ではなく、周囲圧との差が10気圧程度であることが重要になります。

上記のイメージ図だと、中圧値はバネの固さに固定されます。

常に10気圧程度になるわけですね。

そうすると、水面では良くても、水深10m、20mと潜るごとに周囲圧と中圧値の差が小さくなり、吸うのに力が必要になってしまいます。(果たして吸えるのか…今度考えてみます笑)

な!の!で!

やっぱり周囲圧室は必要不可欠なんですねー

この記事へのコメントはありません。