ハナビラクマノミ・ハマクマノミ・カクレクマノミの識別~新クマノミガイド②~

クマノミ類の基本的な識別について解説する「クマノミガイド」連載、第二回目。

現在、日本に分布が確認されているクマノミの仲間は、クマノミ、ハマクマノミ、ハナビラクマノミ、セジロクマノミ、カクレクマノミ、トウアカクマノミの6種だ。

第一回目では、現在スタンダードとされているグループ分けを紹介した後、セジロクマノミ・ハナビラクマノミの識別とグループ分けについて解説した。

今回は、その続きとしてハナビラクマノミ、ハマクマノミ、カクレクマノミの識別とグループ分けについて説明していこうと思う。

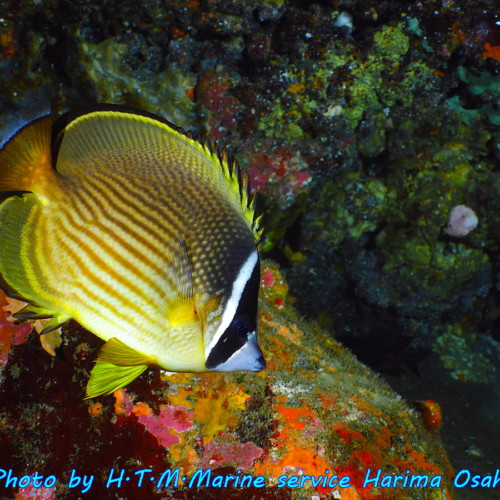

ハナビラクマノミと、ハマクマノミの識別

まず、頭部にしろいろのたてじまがあるものは、セジロクマノミ以外の種となる。

※稀に、成熟した雌のハナビラクマノミ(Amphiprion perideraion)では、頭部から尾部までしろいろが見られる個体が、沖縄本島でも確認されている。

クマノミ、ハマクマノミ、カクレクマノミ、ハナビラクマノミ、トウアカクマノミ、これら5種の識別ポイントのうち最初に見るのは、

Ⅰ体の側面部にしろいろヨコシマ模様がない。

Ⅱ体の側面部にしろいろヨコシマ模様や白色斑(クラカケ模様の事)がある。

『日本産魚類検索』に書かれている内容を簡単に書くと上記の様になる。

これにより、Ⅰに当てはまればハナビラクマノミ(Amphiprion perideraion)かハマクマノミ(Amphiprion frenatus)の2種類のどちらか、Ⅱに当てはまれば他の3種類と分けられる。

しかし、これには若干の違和感を感じる。

閉館した東海大学海洋科学博物館が繁殖賞を受賞したハマクマノミの研究では、ハマクマノミの幼魚期に体の側面部にしろいろヨコシマ模様がある個体が、生まれる事が報告されているためだ。

筆者の観察では、最初に沖縄久米島で、自然界でも観察できる事を確認している。

また、沖縄本島恩納村万座沖では、雄と考えられるサイズまで成長した個体を確認している。

慶良間諸島、渡嘉敷島でも観察例があるそうだ。

したがって、『日本産魚類検索』の記載には違和感を感じると言わざるをえない。

2023年現在、沖縄本島名護・北谷で、ハマクマノミと完全に識別できる個体で、幼魚期から雄への変換期に入っているサイズでの2本線のヨコシマ模様を確認し、観察を継続している。

この観察により、自然界でも2本線以上のハマクマノミが雄の生態行動をするまでの成長をする事が確認できるという、新生態の事実をつかんだと言える。

ただし、2本線のまま成熟した雌まで成長した個体は、まだ確認できていない。

『日本産魚類検索』を尊重している、神奈川県立生命の星・地球博物館の魚類写真資料データベースでは、それらの2本線以上あるタイプのハマクマノミ幼魚をクマノミ(Amphiprion clarkii)のバリエーションとしている。

分類の識別方法が、この点では古い印象が否めない。

魚類分類学の研究者による追加研究と分類識別方法の更新を期待している。

そして『日本産魚類検索』の第四版の際には、この記載が更新されることを心より待ち望んでいる。

播磨流に変更したハナビラクマノミとハマクマノミの識別ポイントは、以下の通りである。

Ⅰ頭部にしろいろよこしま模様があり、幅が狭いのは、ハナビラクマノミ。

Ⅱ頭部にしろいろよこしま模様があり幅が広いのは、ハマクマノミ。(稀に、体中央部と、尾部にしろいろのよこしま模様確認できる個体が存在するので注意が必要である。)

それぞれの近縁種として考えられるのは、ハナビラクマノミの場合は、モルディブ・アネモネフィッシュ(Amphiprion nigripes)が挙げられる。

この2種の識別は、モルディブ・アネモネフィッシュの白色帯の横の幅がハナビラクマノミのそれよりも幅が広く、背中の白線も見られないことや、腹鰭・尻鰭はクロイロをしている点で見分けられる。

棲み家のイソギンチャクは、センジュイソギンチャクを好むことで一致するが、ハナビラクマノミのように、触手の長いシライトイソギンチャクにモルディブ・アネモネフィッシュが棲むのを観察したことが無い。

また、生殖分離を確認した論文・養殖例を聞いた事が無い。

念のため、前回セジロクマノミとハナビラクマノミの識別でも示した、筆者が提案するハナビラクマノミグループを再掲する。

ハナビラクマノミグループ

ハナビラクマノミ Amphiprion perideraion Bleeker, 1855

モルディブ・アネモネフィッシュ Amphiprion nigripes Regan, 1908

ハマクマノミの識別

ハマクマノミの近縁種は、レッドサドルバック・アネモネフィッシュ(Amphiprion ephippium)※、オーストラリアン・アネモネフィッシュ(Amphiprion rubrocinctus)、レッド&ブラック・アネモネフィッシュ(Amphiprion melanopus)、マックローキーズ・アネモネフィッシュ(Amphiprion mccullochi)などが一般に知られている。

ハマクマノミのグループの呼び名については、日本国内で使う場合は標準和名表記の方が、博物館・水族館学的には明快と考えられるので、ハマクマノミ・グループと言うべきで、学術的場面では分類の基本的なルールにより、一番古い1790年に新種登録されているレッドサドルバック・アネモネフィッシュに、グループを付けるほうが良いだろう。

ハマクマノミ・グループについては、『クマノミガイドブック』内で、モイヤー師が、クマノミ類の分類の歴史(p98~100)で解説しており、このグループの生殖分離は不完全であると考えられるとしている。

『クマノミガイドブック』の発行から20余年が経過した現在では、養殖クマノミ類の生産が盛んになり、一代雑種(F1)だけではなく、普通に2世代目(F2)以降も子孫が残せることが確認されている。

モイヤー師は当時、生息域が広範囲なために、それぞれ別の種として考えられているが、生息域で分離され各地域でバリエーション化されているだけで、一番古い学名のレッドサドルバック・アネモネフィッシュ(Amphiprion ephippium)が有効な学名であり、他はバリエーションで無効な学名になる可能性が高いと考えていた。

また、標準和名のハマクマノミの名前だけが残り、このタイプは沖縄・東南アジアのバリエーション扱いをするのが良いのでは、とも発言している。

筆者の意見は、基本的にモイヤー師と同一であるがハマクマノミを取り上げて詳しく書く生物記事をお待ちいただきたい。

尚、筆者はマックローキーズ・アネモネフィッシュ(Amphiprion mccullochi)は、別種の可能性が高いように感じているが、DNAの確認は必要であろう。

ハマクマノミグループについて、今後グループ分けが変わるかもしれないが、現在の魚類分類学では、『クマノミガイドブック』以降もひとつのグループとするのに変更はない。

ハマクマノミグループ(レッドサドルバック・アネモネフィッシュグループ)

レッドサドルバック・アネモネフィッシュ Amphiprion ephippium (Bloch,1790)

オーストラリアン・アネモネフィッシュ Amphiprion rubrocinctus Richardson, 1842

レッド&ブラック・アネモネフィッシュ Amphiprion melanopus Bleeker, 1852

ハマクマノミ Amphiprion frenatus Brevoort, 1856

マックローキーズ・アネモネフィッシュ Amphiprion mccullochi Whitley, 1929

なお、著名な魚類分類学者のアレン博士の研究グループが、2008年に、レッドサドルバック・アネモネフィッシュ・グループ(ハマクマノミ・グループ)に、Amphiprion barberiを新種登録した論文を発表しているが、先に述べた通り、生殖分離が不完全なレッドサドルバック・アネモネフィッシュ・グループであるので、この新種も含めて再検証すべき事例と考えられる。

この様な研究をする上で、最も理想的な研究環境は日本にあると、モイヤー師は書き残している。

筆者も、そうあるべきと考えているが、『クマノミガイドブック』発行から20年が経った今も、その様な動きは一度も起きていない。

筆者の出身母体でありクマノミ類研究で有名な東海大学海洋博物館は、2023年3月末日で閉館になってしまった。

鈴木克己元館長に初めて授業を受けた後、教室に残り学名のないクサハゼ(Vanderhorstia sp.) の採集生体の質問をした際のやりとりの中で、「水産学的価値の低い魚類の研究は遅れる(予算が付かない)んだ」と教えていただいたが、これを痛感させられる。

さて、ハマクマノミ・グループのお話はこの辺にして、残りの日本産クマノミ類3種、カクレクマノミ(Amphiprion ocellaris)・クマノミ(Amphiprion clarkii)・トウアカクマノミ(Amphiprion polymnus)の識別に移りたいと思う。

カクレクマノミの識別

『日本産魚類検索』によると、カクレクマノミと、他の2種を識別するポイントは、分かりやすい言葉にすると以下の通りである。

カクレクマノミ

Ⅰすべて鰭のふちの周辺付近に、クロイロのフチドリ模様が見られる。

※個体差が大きくフチドリ模様が一部無い個体もいるので注意が必要

Ⅱ体中央部に、しろいろよこじま模様が1本(頭部の模様と合わせると2本)あり、その模様が、鰓側前方向に、のびて出ている。(これは国内産の特徴であり、海外産にはこの特徴がないものもいる)

他の2種

Ⅰすべて鰭のふちの周辺付近に、クロイロのフチドリ模様が無い。

Ⅱ体中央部に、しろいろよこじま模様が1本(頭部の模様と合わせると2本)あり、その模様が、鰓側前方向にのびて出ていない。

日本国内で見られるタイプだけを考えると、この条件を調べれば識別に問題はおきないだろう。

同種の海外バージョンについては、後日、カクレクマノミの生物記事の時に詳しく解説することにする。

カクレクマノミの近縁種には、クラウン・アネモネフィッシュ(Amphiprion percula)が知られている。

ただし、カクレクマノミとクラウン・アネモネフィッシュを別種とみなすかどうかについては、『クマノミガイドブック』の記載でも、モイヤー師が問題点を指摘している。

その指摘については、筆者も同意見であり、発行以降もこの問題について調査をしてきている。

これについても、カクレクマノミの生物記事の時に詳しく書きたいと思う。

現在の魚類分類学の識別では、体色はまったく関係なく(ネット上の情報はこれをほとんど間違えている)、カクレクマノミは背びれの鰭条の数が11本で、クラウン・アネモネフィッシュ10本であると考えられている。

英名の使い方も、ネットの情報にはかなり問題があり、気を付けていただきたい。

特に、カクレクマノミをクラウン・アネモネフィッシュと英名で呼び、クラウン・アネモネフィッシュ(Amphiprion percula)をイースタンクラウン・アネモネフィッシュと呼ぶ記載は、先に新種登録されているのが、Amphiprion perculaで1802年登録なので、同グループ内最古になり、イースタンを付けて呼ぶこと自体おかしく、むしろカクレクマノミ側の英名に、何かの地域名称を足す方が、歴史的年代を考えても当たり前と考えられる。

また、地域を示す言葉を魚名に使う考え方は、その後に分布域の中心地が違うことが分かった場合、違和感がおきるため好ましく無いという考え方が、現在の魚類分類学・博物館水族館学では、常識化している。

この辺りを考慮すると、魚類分類学どころか、博物学・水族館学でもなく、水産大学系の魚類学講義も受けていないレベルの記事となる。

この様な方のネット記事は、信憑性が薄い物と判断して良いだろう。

カクレクマノミのグループの呼び名については、日本国内で使う場合は、標準和名表記の方が博物館・水族館学的には明快と考えられるので、カクレクマノミ・グループと言うべきで、学術的場面では、分類の基本的なルールにより、先(1802年)に新種登録されているクラウン・アネモネフィッシュに、グループを付ける方が良いだろう。

この2種の生殖分離も、かなり怪しく、分布分離されていたとされている地域を現地調査する事ができた筆者には、生態学的に納得できない。(論議が必要と言う事)

『クマノミガイドブック』内で、モイヤー師が出筆していたが、分類学側から待ったがかかった内容で、ボツ原稿になった経緯がある。

これについても、カクレクマノミの生物記事で最新考察を書いていきたいと思う。

今の段階では、カクレクマノミグループはクマノミガイドブックの通り、以下のグループ分けで良いだろう。

カクレクマノミグループ(クラウン・アネモネフィッシュグループ)

クラウン・アネモネフィッシュ Amphiprion percula (Lacepède, 1802)

カクレクマノミ Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830

ハナビラクマノミ・ハマクマノミ・カクレクマノミの日本近海の北限は解っていない。

筆者の調べた情報では、ハナビラクマノミは、幼魚が屋久島から確認されている。

ハマクマノミ・カクレクマノミは、奄美大島で確認されている。

ハマクマノミが好むイソギンチャク類は、本州沿岸まで見られる。

特にハタゴイソギンチャク類は、四国の柏島周辺の海域でも観察されるが、ハマクマノミの観察例は報告されていないため、それ以外の条件が分布に関係している可能性が高いと推測している。

現在の情報よりさらに北側にもいる可能性が高いのだが、この3種は画像情報もなく、現在『【WANTED】日本産クマノミの北限を知りたい〜クマノミの仲間の写真&情報求ム!〜』にも、情報提供が送られてきていない。

是非、情報をお持ちの方がいらしたらご一報いただきたい。

日本産最後の2種、クマノミ(Amphiprion clarkii)・トウアカクマノミ(Amphiprion polymnus)の識別については、次回を期待してほしい。

参考文献

- 『日本産魚類検索 全種の同定』(著者:中坊徹次、発行:東海大学出版会、発行年:2013年第3版)

- 『クマノミガイドブック』(著者:ジャック・T・モイヤー、発行:TBSブリタニカ、発行年:2001年)

- Allen, G.R.; Drew, J.; Kaufman, L. (2008). Amphiprion barberi, a new species of anemonefish (Pomacentridae) from Fiji, Tonga, and Samoa.

- 他、『クマノミガイドブック』P130〜131に記載されている参考文献

この記事へのコメントはありません。