水中ライト選びの3つのポイントを詳しく解説!

ダイビングを続けているとだんだん欲しくなる水中ライト。

でも、ホームセンターで売っているただの懐中電灯と比べるとケタ違いに高いんですよね^^;

決して安くない買い物だから、きちんと納得して選びたい!

けど、通販サイトやホームページを見てみても意味がよくわからない言葉が並んでいることは少なくありません……

「最大光量○○ルーメン!」「照射角は△△度から□□度まで変化可能!」

と言われても、ルーメンってなに? 照射角って大きいほうがいいの?小さいほうがいいの?と悩んでしまいます。

この記事では、水中ライトを選ぶ上で絶対に知っておくべき用語をわかりやすく解説します!

さらに買う前に確認しておきたい、こだわりたいポイントも紹介しますよ♪

①最重要!明るさを表す「ルーメン」

光の強さを表す数値は主に3つあります。

- ルクス(単位:lx)

- カンデラ(単位:cd)

- ルーメン(単位:lm)

ライト選びに最も重要なのはルーメンです!

ルーメン値が高いライトほど明るく照らすことができます。

目安は700ルーメン!これだけあれば、ほとんどの用途を満たせると思います!

で、ルーメンってなに?という方向けに上記した3つの用語の違いを解説します。

気にならない方は次の項目に飛んでしまって大丈夫です!

ルクス→カンデラ→ルーメンの順に知ると理解しやすいので、ぜひ時間をとってじっくり読んでくださいね。

ルクス

ルクスとは、ライトで照らされている面の明るさを指す言葉です。日本語では照度と言います。

照らされる側の視点で光の強さを表していることがポイント。

同じライトを使っても、距離によってルクスは変わります。

ライトとの距離が近いときはルクスが高く、遠いときはルクスが低くなります。

夜中、車が向こうから近づいてくることをイメージしてください。

車が遠いときは目を開けていられても、近づいてくると眩しくなり目を開けていられなくなりますよね。

車が遠いときは光が拡散していてルクスが低く、近いときは光が集中してルクスが高くなるからです。

↓

このように、ルクスは距離によって変わってしまう値のため、ライトの性能を正確に評価できないと言えます。

(距離を固定して比較すればルクスでも正確に評価できます)

カンデラ

カンデラは、ライトのある部分を正面から見つめたとき、光の強さはどれくらいかを表す単位です。日本語では光度と言います。

ルクスとの違いは、距離と関係がないこと。<カンデラ=ルクス÷距離の2乗>です。

じゃあ、カンデラでもライトの性能を表せるんじゃないの?と思いますよね。

ところが、カンデラは見る位置が違うだけで値が変わってしまうんです。

ライトを真正面から見るのと側面から見るのでは、感じる明るさが違いますよね。

「Aさんから見ると1000カンデラだけど、Bさんから見ると100カンデラ」ということが起こりうるわけです。

いっつも5だった美術の成績が、評価する先生が変わった途端、3になったような感じです。

これでは正確に美術の実力を表しているとは言えないですよね。

カンデラが高いライトでも、照射角(後述)が大きすぎて光が散らばってしまい、使ってみたらあまり明るく感じないということもありうるわけです。

それでは困りますね。そこで、角度によらない基準が必要になります。それがルーメンです。

ルーメン

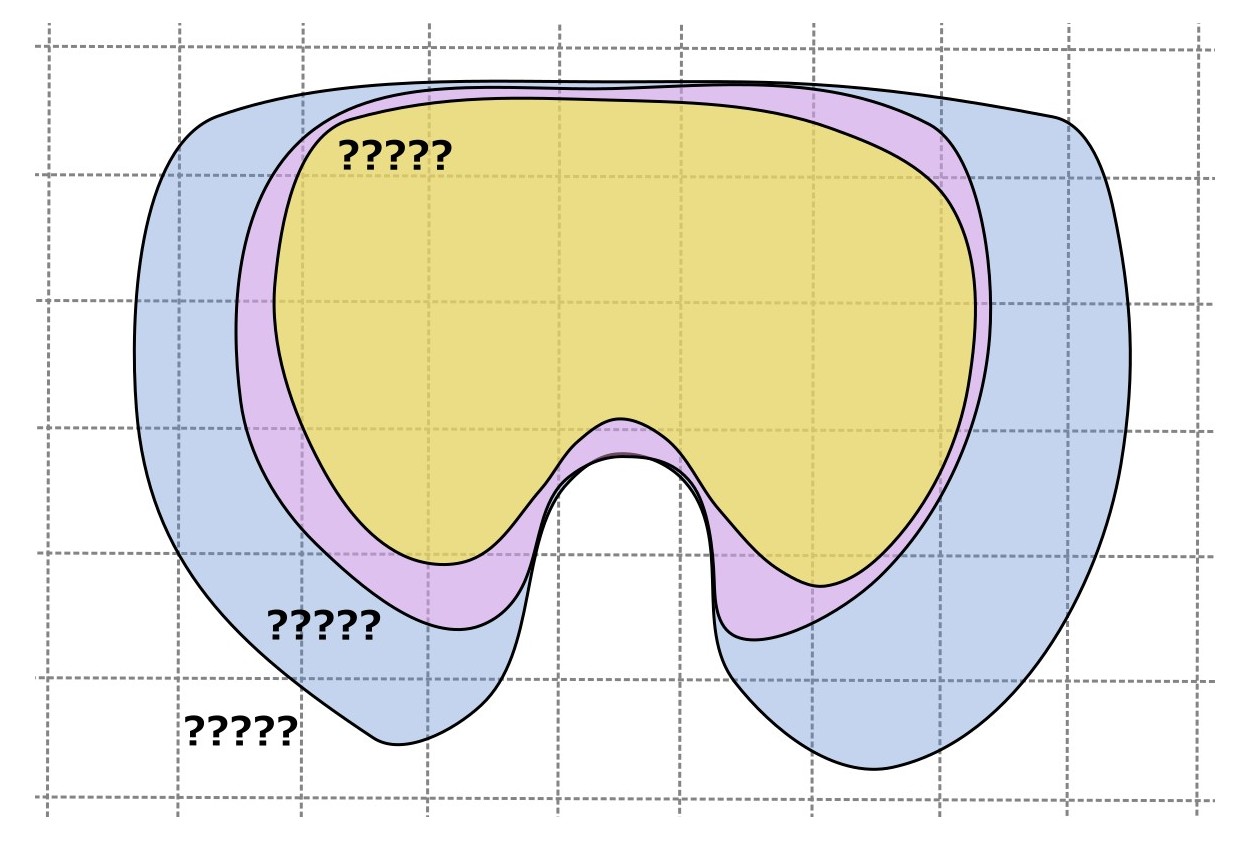

ルーメンとはライトが放つ光の総量のことです。日本語では光束、または全光束と言います。

光が照らしている範囲の端っこから端っこまで、光の明るさを全部測って合計した値がルーメンです。

(正確には、ルクスをカンデラに直し、光の照射されている範囲の立体角度ステラジアンを掛けます)

イメージはこんな感じ。球体にライトを閉じ込めて光の明るさをぐるっと一周分合計します。

あらゆる角度から光の明るさを測って合計しているため、カンデラと違って角度で値が変わるということはありません。

なので、水中ライトの性能はルーメンを使って表されます。

「じゃあ、ルーメンが高いのを買えばいいんだな!」と思う方がいらっしゃるかもしれませんが、何千ルーメンもの高価なライトが必要かどうかは人によって違います。

1000ルーメンのライトで1m先のものを照らしたときと、500ルーメンのライトで50cm先のものを照らしたときの明るさは同じです。

対象に近づくことができればルーメンが小さくても問題ないのです。

マクロ系に使いたい方は無理して高いライトを買わなくてもOK♪

②見え方が変わる「色温度」

2つ目のポイントが色温度です。

色温度は白を表す5000K(ケルビン)に近いものが良いです!

ライトの色には青っぽいものもあれば、赤っぽいものもあります。

光の色のことを色温度と言い、K(ケルビン)で表します(例:3000K)。

色温度が低ければ赤っぽく、高ければ青っぽいことを表します。

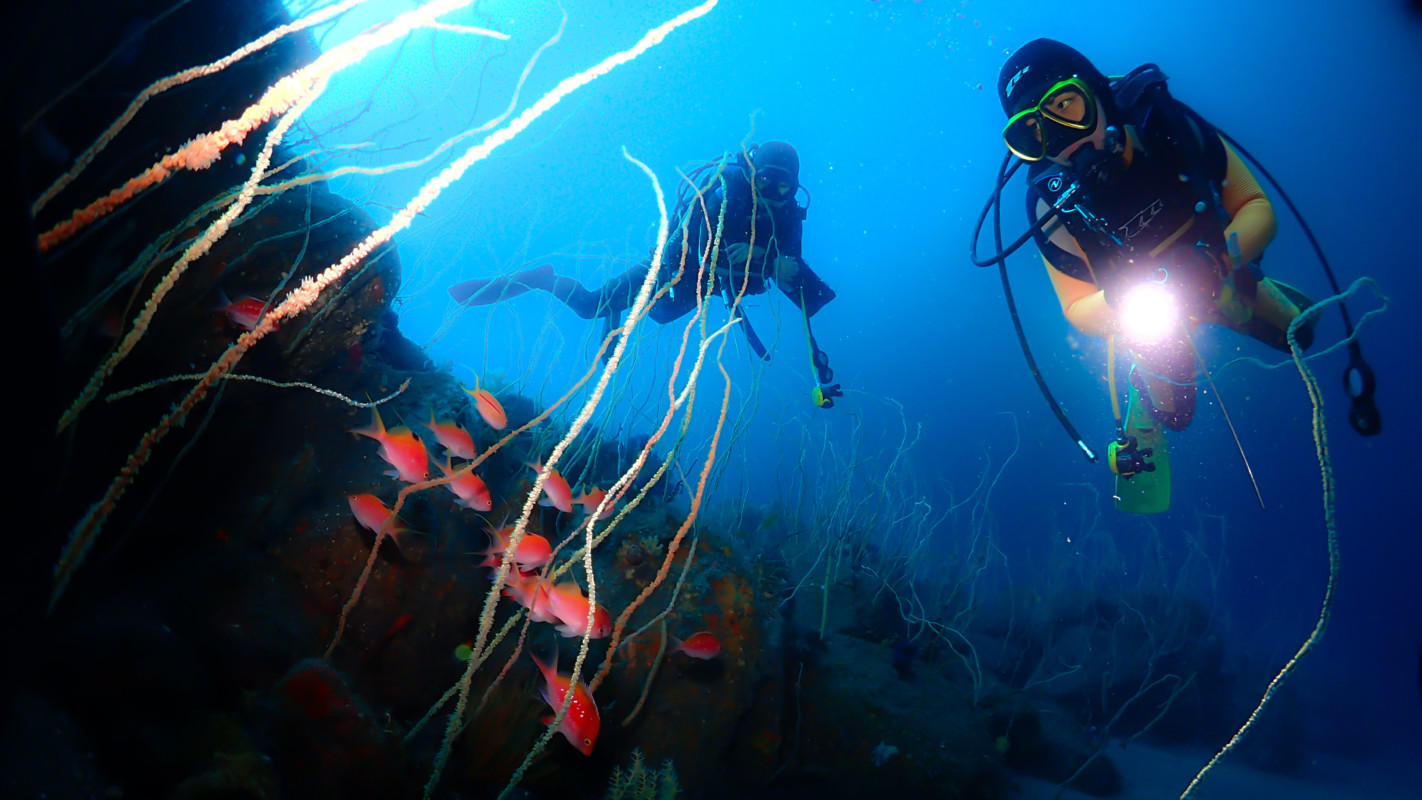

上の画像は、7000Kのライトと5000Kのライトで様々な色を照らしたときのイメージです。

7000Kの青っぽいライトでは赤系の色がだいぶあせて見えますね。

これではソフトコーラルやキンギョハナダイをキレイに撮るのは難しそうです。

このようにライトの色によって写真の仕上がりが変わってしまうので、カメラを使う方は色温度もチェックしたほうがいいでしょう。

写真に影響を与えづらいのは、白を表す5000Kに近いものです。見たままに撮りやすくなりますよ♪

③用途で使い分ける「照射角」

3つ目のポイントは照射角です。

ライトが照らすことのできる範囲の大きさを指します。

図にするとこんな感じ。

照射角が大きいほど広い範囲を照らすことができるということがわかります。

しかし、照射角が大きすぎるとルクスが低下し、暗く感じてしまいます。

なので、照射角によって活躍できる場面が異なります。

スポットタイプ (照射角5〜30度ぐらい)

照射角の狭いスポットタイプのライトは、マクロ派の人にうってつけ!

ルクスが高くなるためとても明るく、ウミウシやエビなどの小さな生き物をじっくり探すのに使い勝手がいいです!

性能があまり高くなくても明るく感じられるため、節約できるのが特徴のひとつ。

ワイドタイプ (照射角75〜110度ぐらい)

照射角の広いワイドタイプのライトは、撮影や地形・ナイトダイブを楽しみたい人にぴったりです。

周囲を大きく照らしてくれるので、洞窟のような暗い場所やナイトダイビングの際も安心してダイビングができます。

切替式

場面や用途に応じて照射角を切り替えられるライトも多くでています。

今日はじっくりウミウシを撮りたいからスポットモード、今日はナイトダイビングで使うからワイドモード、なんて使い分けが1本でできてしまう贅沢なタイプです。

用途が定まっていない方、ライトを初めて買う方におすすめと言えます。

以上がライト選びをするときに知っておいたほうがいい3つのポイントです。

ここまで読んでいただければ自分に必要なライトが選べるはずです♪

さらに!ここから先はもっと自分にぴったりのライトを選べるようになる、+αのポイントを2つ紹介します!

合わせて読んでいただければ後悔しないライト選びができるはず!

乾電池式?バッテリー式?

水中ライトには乾電池式のものと専用バッテリー式のものがあります。

僕がおすすめするのは、乾電池式のライトを充電式の乾電池で運用すること!

これには2つ理由があり、1つ目は毎回の乾電池代を節約できること。

2つ目は万が一、充電を忘れたときにコンビニなどですぐに買えること。

ダイビングショップ側で用意してくれていることもありますね。

充電式の中にはコードを本体に直接挿して充電するタイプのものもあります。

この場合、フタを開け閉めしなくて済むため、水没の危険性がぐっと少なくなるのが利点です。

欠点は、充電端子をよく乾かさずに充電コードを挿してしまうと故障してしまう可能性があること。

急いで充電しないといけないときでも注意が必要です。

ところで、電池を取り外すことができるか?というのは遠方に行くことの多いダイバーにとって重要になります。

飛行機に載せることができるかどうかに関わるからです。

取り外せない場合、機内持ち込みであっても断られる可能性が高いです。取り外せる場合は電池を抜き取れば預け入れできるので、手荷物を軽くすることができます。

詳しくはこちらの記事でも解説しています。合わせて読んでみてください。

どのタイプにしても、ナイトダイビングの際には明かりがなくなると非常に危険なので、事前に必ず充電しましょう!

電池切れが心配な方には、すぐ満タンにできる乾電池式が適しているかもしれませんね。

明るさを調整できる「調光機能」

カメラを使う方は特に気にしたいポイントです。

明るければ明るいライトほど、光を弱められるかどうか、が重要になります。

強すぎる光によって画像や映像が真っ白に白トビしてしまうことがあるため、生き物を探すときは光を強く、撮影のときは弱くできるようなライトがいいですね。

まとめ

水中ライトにはたくさんの種類があります。

ライト選びで肝心なのは、どんなダイビングスタイルで使いたいのか。

それさえわかれば自ずと候補は絞られます。

この記事があなたにぴったりのライト選びに役立てば幸いです♪

この記事へのコメントはありません。