青海島(山口県)で“生物三昧”ダイビング!オオカズナギ、ハナイカ、浮遊生物など盛りだくさん

山口県長門市の青海島(おおみじま)は、本州と橋で結ばれた周囲約40kmの日本海に浮かぶ島です。

山口県を代表するダイビングスポットでもある青海島は、週末ともなると福岡県や広島県など県外のダイビングショップも多く訪れます。

私自身、ここ3年は、季節を変えて年に2〜3回ほど通っています。

今回は、5月に訪れた際の撮影成果とともに、これまで感じてきた青海島の魅力も合わせてレポートしようと思います。

浮遊生物で一躍有名となった青海島

北長門海岸国定公園の中心に位置する青海島には、長門市内から青海大橋を渡って訪れます。

島の周囲には数多くのの奇岩や怪岩が並び立つことから、「海上アルプス」と呼ばれてきました。

明治時代末期までは捕鯨で栄えた町で、島内の向岸寺には、当時クジラ漁で捕獲されたクジラの胎児を埋葬するための鯨墓が建立されています。

鯨墓には約70体の胎児が埋葬されていると言われており、国の史跡に指定されています。

また、青海島は山口県の県花でもある夏みかんの発祥地でもあり、島内にある原樹は200年以上実をつけ続けているそうです。

ダイビングスポットとしては10年ほど前に、水面を漂う浮遊生物の観察で一躍有名になりました。

浮遊系生物だけではなく、季節が変わるごとに現れる珍しい生物や、魚たちの興味深い生態行動などを観察できることから、徐々に人気のダイビングスポットとなり、今では全国から多くのダイバーが青海島へと生物観察や撮影に訪れます。

いざ、青海島の海へ

青海島には、船越(ふなこし)と紫津浦(しづうら)という2つのダイビングポイントがあり、どちらもビーチエントリーのポイントです。

ではさっそく、青海島のダイビングポイントの様子をご紹介していきます。

オオカズナギが姿を現す船越

東西に伸びる青海島の北側、外洋に面した側の小さな湾の中にあるポイントです。

砂利道からのエントリーなので歩くのはやや大変ですが、船越の水中の魅力を考えたら大変さなんてなんのその。

水中は岩場で、水深は最大でも15m前後と浅めなポイントです。

エントリー口から150mほどのところには洞窟があり、出入り口付近から差し込む光は幻想的。

壁にはウミウシも豊富です。

エントリー口から350mほどの場所には大きなトンネルもあり、ヤギ類も見られとても鮮やかな風景を目にすることができます。

春になると一面に海藻が広がり、森へと迷い込んだかのような雰囲気に包まれます。

波になびくワカメやクロメ、カジメなどの海藻が太陽の光で照らされる姿は、言葉に表せないような美しさです。

そして、小さな生き物たちはこの海藻を隠れ家としています。

地形や風景だけではなく、生物もすごいのが青海島。

中でも人気なのが、初夏に現れるオオカズナギです。

毎年必ず現れるというわけではないのですが、出現すると多くのダイバーが撮影に訪れます。

オオカズナギといえば、オス同士やメス同士の同性同士が口と口を合わせて喧嘩する魚で、この喧嘩の様子が被写体として人気の魚なのです。

オオカズナギの喧嘩の様子は、フォトコンテストの入賞作品でよく見かけるほか、メディアなどにもよく取り上げてられています。

青海島以外でも観察可能な場所はあるのですが、年によって当たり外れがあるとはいえ、ここまで喧嘩の様子がしっかりと観察できるのは、全国的にも青海島の船越ぐらいです。

ただ、近年はオオカズナギを見たい一心で、隠れ家となっている海藻をむしってオオカズナギを探してしまうダイバーもいるようです。

マナー違反というだけではなく、オオカズナギの生息環境を壊してしまうことになるので、みなさんは決して真似をしないでくださいね。

春から初夏にかけてのオオカズナギ以外にも、船越では一年を通して豊富な生物を観察することができます。

特に、生き物たちの生態行動は夏以降に活発となります。

船越では初夏の頃になると美しいハナイカを観察することができます。

また、ヤマドリの産卵は夏の夕方であれば高確率で観察できるでしょう。

以前秋に訪れた際には、ホシササノハベラの産卵も観察することができました。

一方で少し心配なのはサクラダンゴウオ※。

以前は毎年のように観察できていたのですが、年々その数を減らし、今年はついに確認できなかったようです。

来年こそは再び観察できることを願いたいですね。

紫津浦でゆったり生物観察

船越と島を挟んで反対側にある内湾のポイントです。

入り江になっていて水の循環が起こりにくい分、透明度こそ船越に劣るものの、風の影響を受けにくく、クローズしづらいことが特徴です。

最大水深は20m前後で、やや泥に近い砂地が広がっています。

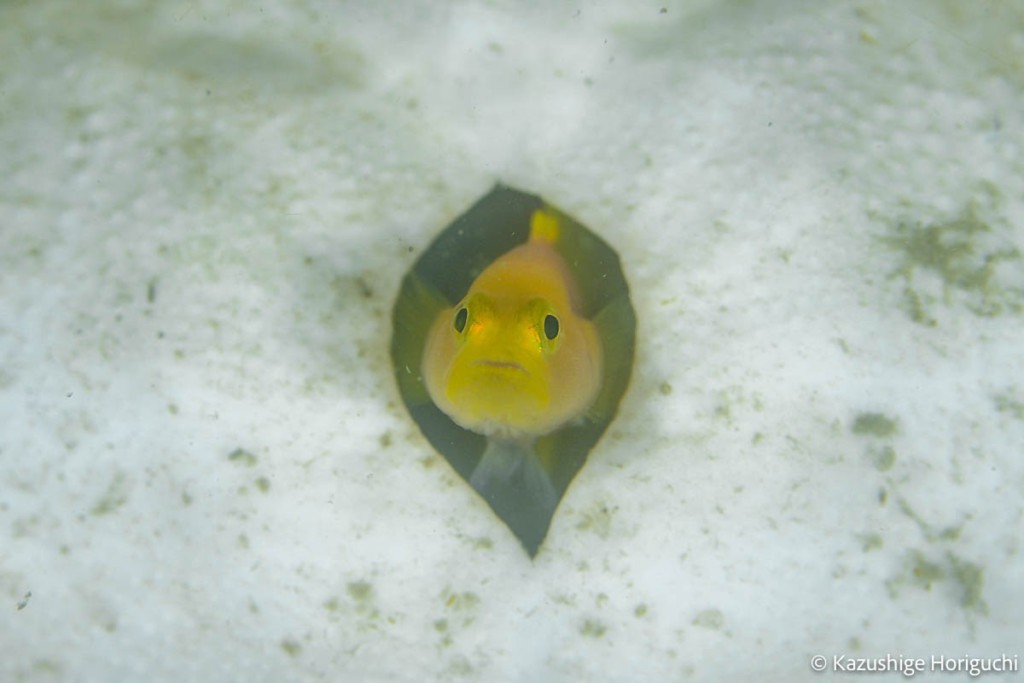

内湾性の生物を多く観察することができ、特にミジンベニハゼやオドリカクレエビなどが人気です。

ミジンベニハゼは、貝殻だけでなくブンブク(ウニの仲間)の殻に入っている個体もおり、非常にかわいらしい姿を見せてくれます。

他のダイビングスポットに比べて体色が赤みがかった個体や白みがかった個体もおり、バリエーションを楽しむことができました。

オドリカクレエビは写真を撮りやすいために被写体としておすすめで、甲殻類だとほかに、少し動きの速いビードロカクレエビが魚をクリーニングするために、ウロウロとしていました。

紫津浦も一年を通して季節ごとの生態行動をゆったりと楽しめるポイントです。

春には養殖場跡地の古い網へ、コウイカが産卵に訪れるのですが、メスを奪い合うオス同士の戦いのシーンや交接シーンは迫力満点です。

クサウオも産卵に訪れるのですが、青海島以外で生態行動を見たことがなく、以前非常に興味深く観察しました。

また、浅い場所ではチャガラのオス同士が喧嘩をしていたり、ナベカが求愛していたりします。

夏にはアミメハギが卵を海藻へ産みつけ、保育している姿が見られるます。

青海島といえばやっぱり浮遊生物

冒頭でもご紹介した通り、青海島の海は10年ほど前に、浮遊生物の観察で一躍有名になりました。

それ以来、そんな浮遊生物を狙って、春になるとプロカメラマンの方々がこぞって撮影に集まっています。

船越は小さな湾の中にあるため、クラゲや魚類の稚魚・幼魚、甲殻類の幼生などの浮遊生物がゆっくりと入ってきては、湾内に留まります。

時には水中がクラゲだらけになることもあり、その中を、甲殻類の幼生や着底前の稚魚※を求めてクラゲをかき分け探します。

クラゲは浮遊生物の絶好の隠れ家となるため、クラゲが豊富な船越は、浮遊生物たちとの遭遇率が他のダイビングポイントよりも高いのです。

紫津浦でも浮遊生物を観察することができ、特に春になると、キアンコウの稚魚や幼魚との遭遇率が高くなります。

キアンコウの幼魚は、他のポイントでは観察することが極めて難しく、世界的にみてもコンスタントに観察できるのは青海島ぐらいでしょう。

ほかにも青海島以外ではあまり見かけることのない生き物がたくさんいます。

ハリゴチ科の稚魚も青海島以外ではあまり見かけることのない生き物のひとつで、成魚は深場に生息するため、ダイバーにとっては非常に珍しい魚です。

通称・クラゲライダーと呼ばれるウチワエビのフィロゾーマ幼生も、春の季節にはコンスタントに見られます。

この様に、他の場所では滅多にお目にかかれないような変わった浮遊生物達との出会いを楽しめるのが青海島の特徴の1つでもあります。

また、浮遊生物を狙う時期には深海性の生物が出現することも多いです。

2019年には大型のリュウグウノツカイが登場して話題になりました。

リュウグウノツカイの幼魚はしばしば他のポイントでも観察されますが、大型の個体は非常に珍しいものです。

また、同じく深海性の生物であるムラサキダコが登場したこともあり、青海島の海は驚くような生物達と出会える可能性も秘めているのです。

青海島のアフターダイビング

せっかく青海島に訪れたなら、温泉や食事も楽しみたいもの。

青海橋から長門市内・仙崎へ戻ると食事や温泉を楽しめます。

長門市は古くから漁業が盛んな街で、ケンサキイカの刺身をはじめとした豊富な海産物で有名です。

また魚だけでなく、長州黒柏という地鶏も名物のひとつです。

2017年に開業した道の駅・センザキッチンには、農林水産物等直売所やフードコートが立ち並んでいるため、目移りしてしまうことでしょう。

青海島自体には飲食店が少ないものの、長門駅周辺からもアクセスしやすいため、長門駅周辺に宿をとれば、ダイビングが終わって、夜には焼き鳥で一杯なんてこともできます。

観光地も、このレポートでは紹介しきれないほどなのですが、代表的な場所をひとつだけご紹介します。

青海島から車で約40分のところにある元乃隅神社は、123基もの鳥居が立ち並ぶことで有名です。

白狐のお告げにより建立されたというこの神社では、商売繁盛、大漁、海上安全はもとより、良縁、子宝、開運厄除、福徳円満、交通安全、学業成就など様々なご利益があるとされます。

こんなにも並ぶ鳥居をくぐれる場所もなかなかないでしょう。

陸上はゆったりと時間が流れ、海中は季節を通して魅力に満ち溢れている場所、それが青海島です。

いつ行っても面白い青海島へ遊び行ってみてはいかがでしょうか?

撮影協力:シーアゲイン(http://www.sea-again.work/)

この記事へのコメントはありません。